डॉ. बाल गंगाधर बाग़ी (Dr. Bal Gangadhar Baghi)

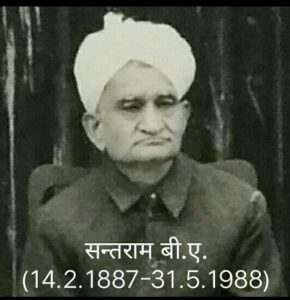

बाबा साहब “जातिभेद का विनाश” जैसा लेख जिसके निमंत्रण पर लिखे थे उस मशहूर हस्ती का नाम सन्तराम बी.ए. था जिनका जन्म प्रजापति कुम्हार जाति में 14-02-1887 में हुआ था और मृत्यु 31-05-1988 को हुई.

संतराम बी.ए. का जन्म बसी नामक गांव होशियारपुर, पंजाब में हुआ था. इनके पिता का नाम रामदास गोहिल और माता का नाम मालिनी देवी था. रामदास गोहिल ने प्रथम पत्नी के देहांत के बाद पुनर्विवाह किया था.

दरअसल ‘जाति भेद का उच्छेद’ बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर का लिखा भाषण था जिसे उन्होंने सन्तराम बीए जी के द्वारा बनाये “जाति-पात तोड़क मंडल” के मंच से लाहौर में 12 दिसम्बर 1935 को जनमानस को संबोधित करना था. लेकिन आर्य समाजी लोगों के विरोध करने के कारण बाबा साहब उसे संबोधित नहीं कर सके. अंततः वही भाषण 15 मई 1936 में मुंबई से “Annihilation of Caste” के नाम बाबा साहब के व्यतिगत खर्च से (1500 प्रतियाँ) प्रकाशित हुआ.

भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित समाज है इसमें पैदा हुए हर बहुजन को, भले ही वह धनी क्यूँ न हो गया हो, कभी न कभी किसी न किसी रूप में जातिवाद का दंश झेलना ही पड़ता है. सन्तराम बी.ए. जी के साथ भी यही हुआ. बचपन में प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्हें जातीय प्रताड़ना से दो-चार होना पड़ा. उनकी कक्षा में पढ़ते सवर्ण बच्चे उन्हें कुम्हार कहकर अपमानित करते थे. गोरों की सरकार थी. संत राम जी ने अपना बी.ए. कर लिया था और उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जाति पीछा छोड़ने वाली नहीं. उनके पास व्यक्तिगत अनुभव थे. आस पास बहुजन समाज पर होता जातीय उत्पीड़न उन्हें सोचने पर मजबूर करता, प्रश्न खड़े करता. वे उनके साथ जूझते रहते.

अक्सर यह देखा गया है कि जातिवाद का शिकार होकर बहुत कम लोग उसके खिलाफ बग़ावत करते हैं. शिक्षा की कमी, संसाधनों का अभाव, सवर्णों की राजनीतिक चालें, अंधविश्वास, धार्मिक ताना-बाना, जातीय मर्यादाएं तोड़ने पद सजाएं, ये कुछ मुख्य वजहें हैं कि बहुतेरे लोग जातीय व्यवस्था का शिकार होकर भी उससे समझ नहीं पाते और लड़ नहीं पाते.

जाति व्यवस्था अभी तक बनी हुई है. एक उदाहरण देखें

बाबा साहब के साथ भी छूआछूत हुआ लेकिन जिस तरह से पेशवाई राज में एक वर्ग के गले में मटका लटकाया गया व कमर में झाड़ू बांधा गया था वह उनके साथ नहीं हुआ है. लेकिन वह बग़ावत किये और इतना पढ़े व समाज का नेतृत्व किये कि भारत के संविधान निर्माता व भारत मसीहा कहलाये. स्पष्ट है कि जातिवाद का शिकार होना बड़ी बात नहीं है यहाँ जो भी अवर्ण है उसे जतिवाद को झेलना ही पड़ता है कम हो या ज़्यादा अलग बात है लेकिन इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो इस बाबत मुखर होकर समाज को आंदोलित करते हैं और आज़ादी की इबारत रक़म करते हैं.

सन्तराम बीए जातिवाद के खिलाफ जो बिगुल बजाए उसकी अहमियत भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के आंदोलन का एक अध्याय है.

संतराम बी.ए. ने ग्रेजुएट करने के बाद अमृतसर जिले के चभाल गांव के मिडिल स्कूल के  प्रधानाध्यपक नियुक्त किए गए लेकिन नौकरी में समाज में शोषण दमन को देखकर नौकरी से सन् 1913 में त्याग पत्र दे दिये. और बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय के रास्ते पर निकल पड़े. उन्हें यह बहुत नजदीक से आभास था कि कोई भी समाज तब तक आन्दोलित नहीं होता जब तक कि उससे सम्पर्क कर उसके शोषण दमन के गुणसूत्र को परिभाषित न किया जाये इसीलिए वह लोगों से मान्यवर कांशीराम साहब की तरह जागरूक करने के लिए मैदान-ए जंग में साहस के साथ उतरे. यह वह दौर था जब किसी भी तरह की जाति की मुखालिफत खतरे से ख़ाली नहीं था. आर्य समाज के लोगों के द्वारा बार-बार उन्हें दिग्भ्रमित किया जाता रहा व रास्ते में बहुतेरे अड़चने डाली गयी लेकिन हिमालय की तरह विशाल साहस रखने वाले संतराम बीए डिगे नहीं और जतिवाद के खिलाफ लड़ते रहे. वह यह भी जानते थे कि उनका आंदोलन उनके बाद उनके विरोधी ख़त्म कर देंगे इसीलिए वह उन्हें लिपिबद्ध करते हुये 67 किताबें लिखें जिनमें ‘काम-कुंज’ (1929) का संपादन प्रेमचन्द ने किया था, जो लखनऊ के मुंशी नवलकिशोर प्रेस से छपी थी. संतराम बी.ए. एक अच्छे अनुवादक भी थे. इन्होंने ‘अलबेरूनी का भारत’ का अनुवाद किया जिसे इन्डियन प्रेस, प्रयाग ने चार भागों में प्रकाशित किया था. इसके अलावा संतराम बी.ए. ने ‘गुरूदत्त लेखावाली’ (1918) ‘मानव जीवन का विधान’ (1923) ‘इत्सिंग की भारत यात्रा’(1925) ‘अतीत कथा’(1930) ‘बीरगाथा’(1927) ‘स्वदेश-विदेश-यात्रा’ (1940) ‘उद्बोधनी’ (1951 ) ‘पंजाब की कहानियाँ’ (1951) ‘महाजनों की कथा’ (1958) पुस्तकों के अलावा ‘मेरे जीवन के अनुभव’(1963) नाम से आत्मकथा लिखी है. संतराम बी॰ ए॰ की आत्मकथा ‘मेरे जीवन के अनुभव’ विभिन्न दृष्टिकोण से हैं.

प्रधानाध्यपक नियुक्त किए गए लेकिन नौकरी में समाज में शोषण दमन को देखकर नौकरी से सन् 1913 में त्याग पत्र दे दिये. और बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय के रास्ते पर निकल पड़े. उन्हें यह बहुत नजदीक से आभास था कि कोई भी समाज तब तक आन्दोलित नहीं होता जब तक कि उससे सम्पर्क कर उसके शोषण दमन के गुणसूत्र को परिभाषित न किया जाये इसीलिए वह लोगों से मान्यवर कांशीराम साहब की तरह जागरूक करने के लिए मैदान-ए जंग में साहस के साथ उतरे. यह वह दौर था जब किसी भी तरह की जाति की मुखालिफत खतरे से ख़ाली नहीं था. आर्य समाज के लोगों के द्वारा बार-बार उन्हें दिग्भ्रमित किया जाता रहा व रास्ते में बहुतेरे अड़चने डाली गयी लेकिन हिमालय की तरह विशाल साहस रखने वाले संतराम बीए डिगे नहीं और जतिवाद के खिलाफ लड़ते रहे. वह यह भी जानते थे कि उनका आंदोलन उनके बाद उनके विरोधी ख़त्म कर देंगे इसीलिए वह उन्हें लिपिबद्ध करते हुये 67 किताबें लिखें जिनमें ‘काम-कुंज’ (1929) का संपादन प्रेमचन्द ने किया था, जो लखनऊ के मुंशी नवलकिशोर प्रेस से छपी थी. संतराम बी.ए. एक अच्छे अनुवादक भी थे. इन्होंने ‘अलबेरूनी का भारत’ का अनुवाद किया जिसे इन्डियन प्रेस, प्रयाग ने चार भागों में प्रकाशित किया था. इसके अलावा संतराम बी.ए. ने ‘गुरूदत्त लेखावाली’ (1918) ‘मानव जीवन का विधान’ (1923) ‘इत्सिंग की भारत यात्रा’(1925) ‘अतीत कथा’(1930) ‘बीरगाथा’(1927) ‘स्वदेश-विदेश-यात्रा’ (1940) ‘उद्बोधनी’ (1951 ) ‘पंजाब की कहानियाँ’ (1951) ‘महाजनों की कथा’ (1958) पुस्तकों के अलावा ‘मेरे जीवन के अनुभव’(1963) नाम से आत्मकथा लिखी है. संतराम बी॰ ए॰ की आत्मकथा ‘मेरे जीवन के अनुभव’ विभिन्न दृष्टिकोण से हैं.

बाबा साहब समाज को आंदोलित करने के लिए पत्रकारिता किये उनकी पत्रिकाओं में मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता बेमिसाल हैं. ठीक उसी तरह संतराम बी.ए. पाँच पत्रिकाओं का संपादन किये जिनमें ‘उषा’(1914, लाहौर), ‘भारती’ (1920,जलन्धर), ‘क्रांति’ (1928, उर्दू लाहौर), ‘युगान्तर’ (जनवरी 1932,लाहौर), और ‘विश्व ज्योति’(होशियारपुर). ‘युगान्तर’

ये वह पत्रिकाएं थीं जिन्होंने समाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि के मुद्दों पर इसमें लेख छपते रहे. उस दौर में जब आज की तरह संवैधानिक अधिकार ही नहीं थे.

जातिवाद पर संतराम बी.ए. का चिंतन स्पष्ट था ‘जाति-पात और अछूत प्रथा’ में लिखते हैं कि-

‘‘इस अछूतपन का मूल कारण हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था या जात-पांत है. जब तक इस रजरोगी की जड़ नहीं कटती, अस्पृश्यता कदापि दूर नहीं हो सकती. जो लोग वर्ण-व्यवस्था को कायम रखते हुए अछूतपन को दूर करने का यत्न करते हैं वे ज्वर के रोगी का हाथ बर्फ में रखकर उसका ज्वर शान्त करने का उपाय करते हैं.’’

‘‘जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था कोई ईश्वर नहीं, जिसके विरुद्ध आवाज उठाना घोर नास्तिकता समझी जाए. अपने समाज के कल्याण के लिए उसे हम एकदम ठुकरा सकते हैं. हमें इसमें किसी का भय नहीं है.’’

किशोरीदास वाजपेयी संतराम बीए के समतामूलक विचारों की हमेशा निंदा किये और मानवतावादी वर्णव्यवस्था को सही ठहराया.

‘‘वर्ण-व्यवस्था अछूतपन की जननी है, यह केवल अज्ञान-प्रलाप है. कोई भी तर्क या अनुभव इसमें प्रमाण नहीं और न दिल ही मानता है. वर्ण-व्यवस्था से इस पाप का संपर्क बतलाना तो ऐसा ही है, जैसे सूर्य में अंधकार बतलाना.’’

सवर्ण साहित्यकारों के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ को हमेशा से ही प्रगतिशील बताया जब कि जतिवाद से ग्रसित निराला ने ‘वर्णाश्रम-धर्म की वर्तमान स्थिति’ लेख में लिखकर संतराम बी.ए. और इनके ‘जात-पांत-तोड़क मण्डल’ ही हमेशा मुखालिफत किये.

सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ के शब्दों में-

‘‘जाति-पाँत-तोड़क मण्डल’’ मंत्री संतराम बी.ए. के करार देने से इधर दो हजार वर्ष के अन्दर का संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान् महामेधावी त्यागीश्वर शंकर शूद्रों के यथार्थ शत्रु सिद्ध हो सकते हैं. शूद्रों के प्रति उनके अनुशासन, कठोर-से-कठोर होने पर भी, अपने समय की मर्यादा से द्दढ संबद्ध हैं. खैर, वर्ण-व्यवस्था की रक्षा के लिए जिस ‘‘जायते वर्ण संकरः’’

अंग्रेजी शिक्षा के चलते इस देश के अछूतों, महिलाओं व अन्य शोषितों को पढ़ने का मौका मिला वर्ना वर्णव्यवस्था के चलते लोगों को शूद्र व अतिशूद्र, चंडाल आदि कहकर बहिष्कृत किया. जब सन्तराम जी शिक्षित होकर समाज को समतामूलक बनाने के लिए आन्दोलन चलाया तो निराला की गिद्ध ज्ञान इस तरह बयान हुआ-

‘अंग्रेजी स्कूलों और कालेजों में जो शिक्षा मिलती है, उससे दैन्य ही बढ़ता है और अपना अस्तित्व भी खो जाता है. बी.ए. पास कर के धीवर, लोध अगर ब्राह्मणों को शिक्षा देने के लिए अग्रसर होंगे, तो संतराम बी.ए. की तरह हास्यास्पद होना पडे़गा.’’

संतराम बी.ए. कुम्हार जाति के थे. वर्ण-विधान के तहत शूद्र वर्ण में थे. सवर्णों को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि पिछड़े समाज का व्यक्ति ब्राहृाणों का गुरू कैसे बन गया है!

बाबा साहब ने जतिवाद को तोड़ने के लिए अंतर्जातीय विवाह पर जोर दिए थे और सन्तराम जी का भी यही मनाना था कि जाति को ख़त्म करने के लिए आपस में रोटी व बेटी का संबंध होना बेहद ज़रूरी है. वह लिखते हैं कि-

‘‘अछूतों के साथ रोटी-बेटी का संबंध स्थापित कर, उन्हें समाज में मिला लिया जाए या इसके न होने के कारण ही एक विशाल संख्या हिन्दू राष्ट्रीयता से अलग है, यह एक कल्पना के सिवा और कुछ नहीं. दो मनों की जो साम्य-स्थिति विवाह की बुनियाद है और प्रेम का कारण, इस तरह के विवाह में उसका सर्वथा अभाव ही रहेगा. और, जिस यूरोप की वैवाहिक प्रथा की अनुकूलता संतराम जी ने की है वहाँ भी यहीं की तरह वैषम्य का साम्राज्य है’’

संतराम बी.ए. की मंशा थी कि अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिले. इसके लिए इन्होंने बी.जे पटेल बिल का जमकर समर्थन किया था. सन् 1918 में बी.जे. पटेल ने अंतरजातीय विवाह को वैद्यता के लिए लेजिस्लेटिव असेम्बली में बिल पेश किया गया था. बिल में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं उनके विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए. इस बिल में एक बात और जोड़ी गई थी कि अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान को अपने पूर्वजों की पैतृक सम्पति में अधिकार दिया जाए.

हिंदी के कई लेखक समय समय पर सन्तराम बी. ए. जी और हमलावर होते थे संतराम बी.ए. साहब समय समय और उनकी बातों का तार्किक जवाब देते थे. उन्होंने ‘अंतरजातीय विवाह लेख, अमृतराय की आपत्तियों का बड़ा ही तार्किक खण्डन किया था. अमृतराय की आपत्ति थी कि अंतरजातीय विवाह हिन्दू भावना के विरुद्ध है. संतराम बी.ए. ने इस आक्षेप के जवाब में लिखा था कि- ‘‘आपको देश की स्थिति का ठीक से ज्ञान नहीं जान पड़ता, नहीं तो आप ऐसा न कहते. लोग बिरादरियों के संकीर्ण क्षेत्रों से तंग हैं, पर आप जैसे कट्टर पौराणिकों ने उनको इतना भयभीत कर रखा है कि जाति के बाहर जाने का साहस ही नहीं रहा.’’

बाबा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने का ही परिणाम था कि संतराम जी उनकी किताबों के खिलाफ लेख लिखने वालों से सीधे भिड़ जाते थे. एनिहिलेशन आफ कास्ट’ के छपने के बाद महात्मा गांधी ने ‘हरिजन’ पत्र के 11 और 18 जुलाई 1936 के अंक में बाबा साहब की आलोचना किये. संतराम बी. ए. ने गांधी की आलोचना का जवाब ‘हरिजन’ पत्र में दिये थे. आपने गाँधी से पूछा कि आप अस्पृश्यता को दूर करने का उपाय तो करते हैं लेकिन वर्ण-व्यवस्था का बचाव क्यों करते हैं? यह भी सवाल उठाया था कि जाति व्यवस्था का शास्त्रों में समाधान खोजना वैसा ही है जैसे कीचड़ को कीचड़ से धोना.

कुम्हार के लोग प्रजापति लिखते हैं. अगर इनका इतिहास देखा जाये तो बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. इस जाति की जनसंख्या लगभग हर राज्य में है. पूरी दुनिया के सभ्यता का इतिहास बिना इस जाति का उल्लेख किये मुकम्मल नहीं हो सकता. क्योंकि यह सर्व विदित है कि बिना बर्तन के कोई भी दैनिक जीवन को नहीं जी सकता क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है और उस भोजन को बनाने व खाने के लिए बर्तन की ज़रूरत होती है. कुम्हार जाति मानव सभ्यता का संस्थापक है जहां से बर्तन निर्माण की कला शुरू होती है. आज विश्व के हर संग्राहालय में कई हज़ार साल पुराने बर्तन रखे मिल जायेंगे. यह शिल्पी वर्ग को जाति में किसने बांटा यह हम सभी लोग जानते हैं. वर्ना दुनिया के तमाम देशों में यह वर्ग है लेकिन कोई इन्हें जाति से नहीं बल्कि इनके काम से इनके कौशल से परिचित है. आज दुःखद है कि भारत में हर वर्ग को जाति में बदला गया है.

प्रजापति समाज को जहाँ उसके काम को बदनाम किया गया वहीं आज भारत के बर्तन निर्माण के कारखाने कुछ वर्ग विशेष के पास हैं. औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ और करोड़ों की फैक्टरियां व कंपनियां लगीं और यह वर्ग जाति के कारण बदनाम किये जाने के कारण बर्तन निर्माण से अर्थ जुटाने में नाकाम किया गया और क्योंकि इनके श्रम व वस्तु का उचित मूल्य वर्णव्यवस्था के चलते इनके हाथों में न रहा वहीं आज बर्तन का कारोबार विश्वस्तर पर है जो कुम्हार वर्ग को बदनाम करते थे वही अब इन कारखानों के मालिक बनकर अरबों का व्यापार चला रहे हैं. भारत के शिल्पी वर्ग के साथ यही हुआ. उल्लेखनीय है कि यह वर्ग सिर्फ़ शिल्प तक ही.सीमित नहीं है इस वर्ग से आने वाले दार्शनिक व नेता हुये हैं जैसे चौरासी सिद्धों में एक सिद्ध थे जिनका नाम कुम्हरिपा था जो बहुत बड़े दार्शनिक थे.

बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने वाले कुम्हार जाति में जन्मे नायक नायिकाओं का योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा.

जय भीम जय बहुजन जय प्रजापति हूल जोहार.

~~~

डॉ. बाल गंगाधर बाग़ी, सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषक हैं व् जे.एन.यू. से पीएच.डी. हैं.

Magbo Marketplace New Invite System

- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.

- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)

- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.

- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.

- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK

सर आपको मेरी तरफ से सेल्यूट है!

सन्तराम बी.ए. जैसे सच्चे समाजसुधारक पर इतना तार्किक, शोधपूर्ण व उत्तम लेख लिखने के लिए आपको अनन्त साधुवाद प्रेषित करता हूँ।

मैं डॉ. कंवल किशोर प्रजापति, रोहतक, हरियाणा से। सर मैं आदरणीय सन्तराम बी.ए. जी के साहित्य पर प्रथम पीएच.डी. हूँ।

मेरा मेल एड्रेस,

Kanwal.kishor1@gmail.com

आपने बहुत अच्छी तरीके से महान समाज सुधारक संतराम के बारे में लिखा है आशा करता हूं आगे भी आप समाज सुधार को के बारे में लिखते रहेंगे धन्यवाद