संजय श्रमण जोठे (Sanjay Shraman Jothe)

डॉ. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत के दलित-बहुजनों को अब कुछ गंभीर होकर विचार करना चाहिए। बीते कुछ वर्षों मे भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पतन से जन्मी दुर्दशा की सघन प्रष्ठभूमि मे हमें अंबेडकर की वैचारिक विरासत और उनके दिखलाये मार्ग की सम्मिलित संभावनाओं को ठीक से समझना होगा। जिस गंभीरता से अंबेडकर ने भारत के भविष्य के विषय मे या भारत मे बहुजनों के भविष्य के विषय मे अपनी चिंतन धारा को आकार दिया था – उसे भी हमें एक विशेष ढंग से देखना और समझना होगा। अंबेडकर की दृष्टि में बहुजनों के भारत मे भविष्य का प्रश्न या फिर स्वयं बहुजन भारत के भविष्य का प्रश्न – ये दो भिन्न आयाम हैं। इन दोनों आयामों की दो भिन्न संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं की अपनी सैद्धांतिक और वैचारिक प्रष्ठभूमियाँ भी हैं।

डॉ. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत के दलित-बहुजनों को अब कुछ गंभीर होकर विचार करना चाहिए। बीते कुछ वर्षों मे भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पतन से जन्मी दुर्दशा की सघन प्रष्ठभूमि मे हमें अंबेडकर की वैचारिक विरासत और उनके दिखलाये मार्ग की सम्मिलित संभावनाओं को ठीक से समझना होगा। जिस गंभीरता से अंबेडकर ने भारत के भविष्य के विषय मे या भारत मे बहुजनों के भविष्य के विषय मे अपनी चिंतन धारा को आकार दिया था – उसे भी हमें एक विशेष ढंग से देखना और समझना होगा। अंबेडकर की दृष्टि में बहुजनों के भारत मे भविष्य का प्रश्न या फिर स्वयं बहुजन भारत के भविष्य का प्रश्न – ये दो भिन्न आयाम हैं। इन दोनों आयामों की दो भिन्न संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं की अपनी सैद्धांतिक और वैचारिक प्रष्ठभूमियाँ भी हैं।

इस जटिल विषय मे जाने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि भारत मे बहुजनों का भविष्य और बहुजन भारत का भविष्य दो अलग अलग प्रश्न क्यों हैं? इसका उत्तर खोजते हुए हमें भारत के इतिहास मे घटी उन महत्वपूर्ण विचारधारों मे झांकना होगा जिनका जन्म प्राचीन और जर्जर हो चुके भारत और यूरोपीय आधुनिकता के बीच के संवाद की प्रष्ठभूमि मे हो रहा है।

भारत मे यूरोप के प्रभाव के स्थापित होने के पहले मुग़ल भारत मे कबीर और उनके बाद विभिन्न धार्मिक परंपराओं मे समन्वय करती हुई एक विशेष देशज आधुनिकता का जन्म हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश आधिपत्य ने इस आधुनिकता का गर्भपात कर दिया (Agrawal 2009)। ब्रिटिश आधिपत्य मे भारतीय समाज की तमाम नकारात्मक प्रवृत्तियों ने अपने शिखर पर पहुंचकर अपना रंग दिखाना शुरू किया और एक ऐसे असुरक्षित समाज का निर्माण किया जिसमे विभाजन और भय का जहर पहले से अधिक गहरा होकर समाज, राजनीति और लोकजीवन के सभी आयामों मे पसार गया। भारत मे यूरोपीय आकाओं ने जिस तरह का कानून का राज बनाया वह ऊपर ऊपर तो कानून भारत के हित मे प्रतीत होता था लेकिन भीतर ही भीतर बहुत गहराई से ब्रिटिश शासन भारत को कमजोर और विभाजित भी कर रहा था। तमाम नकारात्मक चीजों के बीच कुछ बहुत सकारात्मक चीजें भी ब्रिटिश हुकूमत मे आकार ले रही थीं। एक तरफ कोलोनीयल लूट से भारत की उत्पादन प्रणालियाँ और सामाजिक ताना बाना कमजोर हो रहा था वहीं दूसरी तरफ भारत मे सदा से वंचित और उपेक्षित दलित बहुजन समाज मे यूरोपीय शिक्षा के प्रचार से एक नए जागरण का उदय भी हो रहा था।

भारत पर यूरोपीय आधिपत्य के बहुत तरह के मूल्यांकन संभव हैं लेकिन जहां तक भारत के ओबीसी और दलितों का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन मे भारत के शूद्रअतिशूद्रों को पहली बार शिक्षा और शासकीय सेवा के अवसर मिले। ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत के ओबीसी (शूद्रों) और अस्पृष्यों (दलितों/अतिशूद्रों) पर जिस तरह के अमानवीय अत्याचार होते थे और जिस तरह से ब्राह्मणों की मानसिक सांस्कृतिक गुलामी मे फसाकर भारत के शूद्रअतिशूद्रों का शोषण होता था (Phule 2017), उस विवरण को देखकर समझा जा सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत भारत के शूद्रअतिशूद्रों के लिए आजादी और गरिमापूर्ण जीवन की नई संभावना भी लाया था। भारत का मुख्यधारा का सनातनी समाज जब भी शक्तिशाली रहा है और राजनीतिक आर्थिक सत्ता के सूत्र जब तक उसके पास रहे हैं तब तब भारत के बहुसंख्य जनों और स्त्रियों को अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा है। सुदूर अतीत से लेकर मुग़लों के आगमन के पूर्व तक के इतिहासकारों और अध्येताओं ने इस बात को जोर देकर नोट किया है कि विदेशी आक्रमण या आधिपत्य के काल मे भारत के शूद्रअतिशूद्रों और स्त्रियों का जीवन कुछ आसान हुआ है(Upadhyaya 2004)।

इसके दोहरे कारण रहे हैं, सर्वप्रथम आततायी सत्ता को अपने लिए स्थानीय साथियों और सहयोगियों की आवश्यकता होती थी और दूसरी तरफ सनातनी और वर्णाश्रमवादी सत्ता भी आपद-धर्म का पालन करते हुए छुआछूत और पवित्रता अपवित्रता की अपनी शास्त्रीय आज्ञाओं से जन्मे कानूनों को शिथिल करके शूद्रअतिशूद्रों को गले लगाने का नाटक करती थी। इसी नाटक से ही सारे सामाजिक सुधार आंदोलन और भक्ति आंदोलन सहित तमाम प्रगतिशील परम्पराएं भी जन्म लेती रही हैं। यह नाटक न केवल धर्म से जुड़ी राजनीति का केन्द्रीय संचालक रहा है बल्कि गौर से देखें तो भारत के वर्णाश्रम धर्म का मूल चरित्र भी यही रहा है। भारत मे वर्णाश्रम परंपरा मे जिस तरह के धर्म की धारणा है उसमे धर्म के तीन पक्ष माने गए हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष दूसरा व्यवहार पक्ष और तीसरा लोकजीवन की परंपराओं का पक्ष (Choube 2009). इन तीन तरह के धर्मों को की अन्य सुंदर शब्दों मे भी परिभाषित किया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार भारत मे धर्म की तीन तरह की प्रतीतियाँ रही हैं जिन्हे सामान्य धर्म विशिष्ठ धर्म और आपद धर्म कहा जाता है (Gandhi 1965). सामान्य धर्म मे सत्य बोलना, चोरी और व्यभिचार न करना इत्यादि नैतिक बातें आती हैं वहीं विशिष्ठ धर्म मे वर्ण और जाति के अनुकूल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। जब भी ब्राह्मणवादी सतताएं मजबूत होती हैं तब वे विशिष्ठ धर्मों के पालन के नाम पर समाज मे उंच नीच और जाती व्यवस्था का जहर तेजी से फैलाकर भारत के शूद्रअतिशूद्रों और स्त्रियों का जीवन नरक बना देते हैं। आपद का पालन करते हुए वे न सिर्फ खुद अपने प्रति थोड़े उदार हो जाते हैं बल्कि दूसरों के प्रति भी प्रगतिशील बन जाते हैं। इस आपद धर्म की सैद्धांतिक और दार्शनिक व्याख्या कुछ भी रही हो लेकिन हकीकत मे यह आपद धर्म ही वर्णाश्रम धर्म को आत्मरक्षा हेतु नए प्रयोग करते हुए प्रगतिशीलता और समावेशी होने का अवसर देता है इसे ही सुंदर शब्दों मे रूढ़िवादी भारत का ‘समावेशी भारत’ होना कहा जाता है। जब भी भारत पर विदेशी सत्ताओं का आक्रमण हुआ है तब तब भारत के शूद्रअतिशूद्रों और स्त्रियों को आजादी की सांस लेने का अवसर मिला है। इस तरह प्रगतिशील होकर समावेशी नजर आना वर्णाश्रम परंपरा का आपद धर्म है वह उसका मूल स्वभाव नहीं है (Dharmaveer 2009)।

भारत की वर्णाश्रम परंपरा मे आपद धर्म को इस तरह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। यह कोई अनावश्यक चर्चा नहीं है इसका एक विशेष कारण है जिसे समझे बिना भारत के वर्णाश्रम धर्म द्वारा यूरोपीय आधुनिकता को दिए जा रहे उत्तर को समझना असंभव होगा। गुलाम भारत पर जिस तरह से यूरोपीय आधुनिकता को बलात थोपा गया उसका थोड़ा बहुत हानी लाभ सभी वर्गों को हुआ। जाति व्यवस्था जो पूरे भारत मे एकसमान एक रंग-ढंग और एक जैसी अमानवीयता से अनिवार्यतः नहीं भरी हुयी थी उसमे अचानक इकहरे ढंग की जड़ता और सघन बर्बरता का प्रवेश हो जाता है। जाति व्यवस्था की लचीली संरचना मे पत्थर जैसी कठोरता का यह प्रवेश असल मे ब्रिटिश दौर मे ब्रिटिश प्रशासन के काम करने के खास तौर तरीकों से और तेज हो जाता है (Dirks 2001)। वहीं दूसरी तरफ इन्ही शूद्रअतिशूद्रों को अपना मित्र बनाने की होड़ वर्णाश्रमवादियों और ब्रिटिश आकाओं मे एकसाथ छिड़ जाती है। इस तरह शूद्रअतिशूद्रों और महिलाओं के हिस्से मे कुछ सामाजिक सुधार और कुछ शिक्षा के अवसर आ जाते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन और बाल विवाह निषेध आदि सुधार इसी तरह के आपद धर्म के कुछ उदाहरण हैं। भारत के ब्राह्मणवादियों का मूल चरित्र यही है। ये जब भी प्रगतिशील नजर आते हैं तब असल मे वे आपद धर्म का पालन कर रहे होते हैं। जैसे ही ब्राह्मणवादी धर्मसत्ता का राजनीति, व्यापार और समाज पर कब्जा हो जाता है तब पवित्रता अपवित्रता और वर्ण-अवर्ण के कानून की व्याख्या करती हुई मनु स्मृतियाँ याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ और मानव धर्मशास्त्र अपनी गुफाओं से बाहर निकलने लगते हैं। आजकल इन स्मृतियों ने नागरिकता संशोधन और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जैसे नए अवतार भी धर लिए हैं।

इस भूमिका के बाद हम समझ सकते हैं कि ‘भारत मे बहुजनों के भविष्य’ का सैद्धांतिक और व्यावहारिक अर्थ क्या है। भारत मे दलित बहुजन तभी तक सुरक्षित रह सकते हैं जब तक कि वर्णाश्रम वादियों के लिए आपद धर्म बना हुआ हो। जैसे ही वर्णाश्रमवादियों और ब्राह्मणवादियों की सत्ता सुरक्षित होगी वे अपने विशिष्ठ धर्म और सामान्य धर्म के पालन मे स्वयं भी उतर जाएंगे और पूरे देश के दलितों बहुजनों को भी घसीट लेंगे। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि भारत मे ब्राह्मणवादियों के लिए आपद धर्म को बनाए रखने का अर्थ भारत को कमजोर बनाए रखना है। हकीकत असल मे इसकी उलट है। जिस भी दौर मे भारत के दलित-बहुजन और स्त्रियाँ अपने लिए अधिक स्वतंत्रता सम्मान और अवसरों को हासिल कर पाते हैं उसे दौर मे भारत की सभ्यता आसमान छूने लगती है। प्राचीन भारत मे बौद्ध काल भारत का स्वर्ण-काल रहा है जिसमे ज्ञात इतिहास मे हमने विश्वविद्यालय और सार्वजनिक चिकित्सालय सहित जाति-वर्ण विभेद से रहित सामाजिक व्यवस्थाएं और एक निरीश्वरवादी-भौतिकवादी दर्शन की उड़ान देखी है (Singh 2008). यहाँ यह नोट करना आवश्यक होगा कि ऐसे स्वर्णकाल वे रहे हैं जबकि वर्णाश्रम धर्म की पकड़ भारत पर कमजोर हुई है।

अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं जिसमे हमने कहा था कि अंबेडकर के लिए भारत मे बहुजनों के भविष्य का प्रश्न और बहुजन भारत सहित स्वयं भारत के भविष्य का प्रश्न- ये दो भिन्न आयाम हैं। सरल शब्दों मे कहें तो भारत मे बहुजनों के भविष्य का प्रश्न अनिवार्य रूप से वर्णाश्रम धर्म की छाया मे जी रहे वर्तमान और भविष्य की तरह इशारा करता है जिसमे भारत के दलित बहुजन और स्त्रियाँ समय और परिस्थितियों की दया पर निर्भर रहेंगे । यह ऐसी दशा होगी जिसमे ब्राह्मणवादी विचारधारा के कमजोर होने और उसकी पकड़ ढीली होने का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ बहुजन भारत या वास्तविक भारत के भविष्य का प्रश्न है। बहुजन भारत से बहुसंख्य दलित बहुजनों (जिसमे धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं) का सुरक्षित और सुपरिभाषित भविष्य अभिप्रेत है जिसमे न केवल सदा से वंचित और तिरस्कृत पुरुषों और स्त्रियों का सम्मानजनक जीवन संभव है बल्कि ब्राह्मणवाद की परंपरा को ढोने और थोपने वाले वर्ग से आने वाले लोगों को भी सम्मानजनक और सुरक्षित स्थान प्राप्त होगा। निश्चित ही जब एसी कोई व्यवस्था होगी जहां सबसे तिरस्कृत लोगों कि सुनवाई होगी तब सदा से सत्ता मे बने रहे वर्ग के लिए भी एक आश्वासन का अनिवार्य रूप से निर्माण होगा।

भारत मे बहुजनों के भविष्य के प्रश्न के बाद हम बहुजन भारत के प्रश्न पर आते हैं। डॉ अंबेडकर ने अपने कठिन परिश्रम से जिस संविधान और जिस सांविधानिक नैतिकता के निर्माण का प्रयास किया है वह असल मे भारत के प्राचीन श्रुति-स्मृति शास्त्रों की ऐतिहासिक और पीड़ादायक गुलामी से मुक्ति की दिशा मे एक प्रयास रहा है। प्राचीन ब्राह्मणी परम्पराएं जहां जाति और लिंग के विभेद को पवित्रता और अपवित्रता की पाशविक धारणाओं के जहर से मिलाकर एक दुर्निवार दासता मे बदल देती थीं वहीं संविधान और संवैधानिक नैतिकता एक नई किस्म की मानवाधिकार और समानता की दिशा मे इंगित करती हैं (Hande and Ambedkar 2009)। प्राचीन बर्बर कानूनों से भविष्य की समता न्याय और बंधुत्व की तरफ देखने वाली इस संवैधानिक नैतिकता से जो भारत निर्मित हो सकता है वही बहुजन भारत है। इस तरह से एक नए भारत की कल्पना करना हमारे लिए आवश्यक हुआ जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण और भय यह है कि अगर हम संवैधानिक नैतिकता पर खड़े भारत की बजाय किसी भी पुराने या नए धर्म से जन्मी नैतिकता पर खड़े भारत के भविष्य की कल्पना करेंगे तो वह भारत किसी न किसी धर्म की सीमित और ‘एक्सक्लूसिव’ परिभाषाओं से सीमित हो जाएगा और यह सीमाएं फिर से उसे पुराने दलदल का निर्माण कर डालेंगी (Ambedkar and Moon 2003)।

अब हम बहुजन भारत के भविष्य के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे कि यह क्या है और बहुजन भारत के सैद्धांतिक और एतिहासिक विरोध की परम्पराएं किन प्रवृत्तियों को संगठित और संचालित करती आईं हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ यह नोट करना होगा कि किसी भी तरह के प्राचीन स्वर्णयुग की या ईश्वरवादी या नस्लीय या जातीय विभेद के दर्शन पर आधारित प्रत्येक विचारधारा से बहुजन भारत के भविष्य के लिए खतरा ही निर्मित करेगी। असल मे किसी भी धर्म और धार्मिक दर्शन पर आधारित फ्रेमवर्क से भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश मे लोकतंत्र, नैतिकता और सभ्यता का विकास बाधित ही हुआ है ऐसे मे धार्मिक अर्थ की प्रस्तावनाओं से जन्मी नैतिकता या राष्ट्रवाद का पतन हमेशा किसी न किसी तरह की तानाशाही मे होता आया है (Barbu 2013).

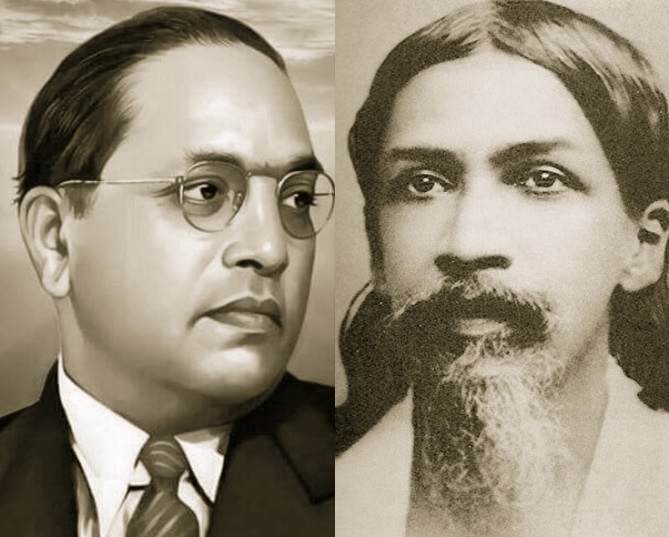

भारत मे स्वतंत्रता पूर्व और औपनिवेशिक दासता मे जन्मी वे विचारधाराएं जो भाववादी दर्शनों और ब्राह्मणी धर्म के आग्रहों को स्थान देते हुए किसी प्राचीन स्वर्णयुग के प्रतिबिंब के रूप मे भविष्य का निर्माण करना चाहती हैं वे बहुजन भारत के भविष्य के लिए विचारणीय हैं। इस अर्थ मे डॉ अंबेडकर की बताई संवैधानिक नैतिकता के विरोधी विचार के रूप मे हमें श्री अरबिंदो के भाववादी दर्शन से आ रही प्रस्तावनाओं को देखना जरूरी हो जाता है। आज के भारत मे विचारधाराओं का जो संघर्ष चल रहा है वह असल मे अंबेडकर और अरबिंदो के दर्शन के संघर्ष के रूप मे देखा जाना चाहिए। किसी प्राचीन धर्म के स्वर्णयुग की पुनर्स्थापना का आग्रह जिस तरह के राजनीतिक दर्शन और स्वयं राजनीतिक संगठनों मे प्रतिफलित हो रहा है उसकी वास्तविक जड़ विवेकानंद, राममोहन रॉय, तिलक या सावरकर मे नहीं है बल्कि अरबिंदो घोष मे है। विवेकानंद अपनी अल्पायु मे जिन विचारों का निर्माण कर रहे थे वे विचार मूल रूप से किसी मौलिक नव निर्माण को लक्ष्यित नहीं थे बल्कि तत्कालीन समय मे भारत की धार्मिक नैतिकता पर विश्व समुदाय द्वारा उठाए जा रहे कठिन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास भर था। विवेकानंद के समय मे थियोसोफीकल सोसाइटी द्वारा प्रस्ताविक बौद्ध-वेदांतिक संश्लेषण पर खड़ी आधुनिक व्याख्याओं सहित मिशनरी सेवाभाव के नैतिक दबाव से जन्मी नयी परिस्थितियों मे वर्णाश्रम धर्म को हिन्दू धर्म की तरह निर्मित करने की विराट आवश्यकता उठ खड़ी हुई थी (David Gordon White 2014).

इसीलिए विवेकानंद की असामयिक विदाई के बाद जन्मी दार्शनिक सैद्धांतीकरण की असुरक्षाओं को उत्तर देते हुए अरबिंदो घोष आजादी की लड़ाई को कम महत्व देते हुए हिन्दू धर्म के नए अवतार के लिए एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दर्शन का ठोस आवरण देने के लिए पॉन्डिचेरी मे आश्रय लेकर चुपचाप अपने काम मे लग जाते हैं। इस तरह गहराई से देखें तो विवेकानंद मे जिस तरह के धर्म की उड़ान का प्रक्षेपण बाद के विचारकों ने किया है वह मूल रूप से थियोसोफिकाल सोसाइटी, मेक्स-मूलर, शापेनहावर और अन्य प्राच्य-वेत्ताओं सहित अरबिंदो घोष की तरफ से आ रही है। वहीं दूसरी तरफ तिलक और रॉय जिस आधुनिकता की बात कर रहे हैं वह भी प्राचीन आर्य बंधुओं के ब्रिटेन से आने से उपजे ‘भारत मिलाप’ की आह्लादकारी प्रतीति पर खड़ी है। इस नवीन रचना का निर्माण करते हुए तिलक इतने उत्साहित और प्रेरित हुए हैं कि उन्होंने भारत के ब्राह्मणों को न केवल युरोपियन आर्यों का बिछड़ा हुआ भाई बना दिया बल्कि वे आर्यों के मूल स्थान को खींचकर अंटार्कटिका तक ले गए (Tilak 2011)। इतना ही नहीं स्वयं अरबिंदो घोष जिस वैज्ञानिकता और दर्शनिकता से प्राचीन वैदिक साहित्य को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं वह डार्विन के क्रम-विकास के सिद्धांत और फ्रेडरिक नीत्षे के सुपरमेन के सिद्धांत पर आधारित है। घोष जब सुपरामेन्टल और चेतना के विकास की थ्योरी (Aurobindo Ghose 1973) देते हैं तब अरबिंदो घोष के लेखन मे नीत्षे और डार्विन के सिद्धांतों को वैदिक ऋषियों की रिचाओं मे पप्रक्षेपित करने की विवशता को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है।

घोष के धर्म दर्शन या उससे उपजे राजनीतिक दर्शन मे एक धर्म विशेष की महिमा का जो प्रभाव है वह प्रभाव अनिवार्य रूप से बहुजन भारत के भविष्य के लिए घातक है। श्री अरविन्द का दर्शन मूल रूप से एक भाववादी दर्शन है जिसमे अतिमानस और आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार (Aurobindo Ghose 2000) की प्रतीति पर खड़ी धार्मिक दार्शनिक व्यवस्थाओं की सघन उपस्थित बनी रहती है जो एक जटिल हीगेलियन भाषा मे एक ऐसे फ्रेमवर्क का निर्माण करती है जिसमे प्राचीन स्वर्णयुग के समर्थन मे किसी भी तरह की अतिवादी प्रवृत्ति का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी ही अतिवादी प्रवृत्तियों की जहरीली छाया मे आज की राजनीति और समाज के सम्मिलित पतन को हम अपने सामने देख पा रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री और कानून-विद दार्शनिक की भांति जब बहुजन भारत के भविष्य को परिभाषित करने निकलते हैं तब वे सर्वथा भिन्न बौद्धिक, दार्शनिक स्त्रोतों से अपनी वैचारिकी का निर्माण कर रहे हैं। अंबेडकर की वैचारिक यात्रा शोषण के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं की खोज से आरंभ होती हुई संवैधानिक नैतिकता की ठोस प्रस्तावना तक आती है जिसमे लोकतंत्र समाजवाद सहित समता बंधुत्व और न्याय की आधुनिक यूरोपीय धारणाओं का वही प्रबल स्वर सुनाई देता है जो हमे बाद मे इतावली राजनीतिक चिंतक एंटोनियो ग्रांमशी मे भी मिलता है (Zene 2013)। अंबेडकर अपने सामाजिक और राजनीतिक दर्शन निर्माण की प्रक्रिया मे जिन मूल्यों का आलंबन ले रहे हैं वे पिछली कुछ शताब्दियों मे यूरोप और अमेरिका के सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक संघर्ष और विकास के परिणाम मे जन्मी ठोस स्थापनाओं पर आधारित हैं। वहीं अरबिंदो घोष और विवेकानंद का कर्तृत्व एवं चिंतन एक अमूर्त और अज्ञात स्वर्णयुग के सम्मोहन की भुरभुरी भित्ति पर खड़ा है।

इस विवरण के बाद अब हम देखेंगे कि अरबिंदो घोष की स्थापनाओं और अंबडेकर की स्थापनाओं मे क्या अंतर है और बहुजन भारत के भविष्य के लिए उनकी संगत संभावनाओं का स्वरूप क्या है। अरबिंदो घोष राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो परिभाषा करते हैं वह मूल रूप से उनके ‘बंदे मातरम’, ‘इंदु प्रकाश’ और ‘कर्मयोगिन’ मे प्राप्त होती है जिसमे वे औपनिवेशिक भारत मे चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष के बीचोंबीच स्वतंत्र भारत के लिए एक राष्ट्र की कल्पना का सूत्रपात कर रहे हैं (Varma 1990)। हालांकि अरबिंदो घोष अपने राजनीतिक केरियार को तिलांजलि देते हुए जिस आध्यात्मिक केरियर मे प्रवेश कर रहे हैं उसकी ठीक शुरुआत मे दिए गए उत्तरपाड़ा भाषण (Aurobindo Ghose 1943) की भाषा शैली और विचार प्रक्रिया के माध्यम से उनके दार्शनिक सैद्धांतिक कर्तृत्व की मौलिक प्रेरणा और दिशा को कहीं अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। इस भाषण मे अरबिंदो घोष अलीपुर जेल मे हुए अपने दिव्य ईश्वरीय साक्षात्कार का वर्णन करते हैं जिसमे उनके शब्दों मे उन्हे श्री-कृष्ण के दर्शन होते हैं जिसके परिणाम मे उनके हृदय मे भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने का ईश्वरीय आदेश प्राप्त होता है। इस आदेश का स्वरूप जो कुछ भी रहा हो इतना सुनिश्चित है कि अरबिंदो घोष अपने नए राजनीतिक और धार्मिक दर्शन को जिस तरह से लेजिटीमेसी या वैधता देने का प्रयास कर रहे हैं वह लेजिटीमेसी दार्शनिक विचार की अपनी मेरिट पर कम और ईश्वरीय आदेश की दिव्यता पर अधिक निर्भर है। यह निर्भरता किसी भी दार्शनिक वैचारिक प्रयास के लिए अगर एक विवशता बन चुकी हो तो ऐसा विचार और दर्शन भविष्य मे उसे ईश्वरीय आदेश को नए कलेवर मे रखकर उचित अनुचित कुछ भी करवा सकता है। यह एक भयानक सच्चाई है जिसमे हम सभी आज जी रहे हैं।

अरबिंदो घोष और उनकी आध्यात्मिक सहयोगिनी ‘श्री-माँ’ बाद मे जिस तरह के दार्शनिक और यौगिक अनुशासन को जन्म देते हैं वह भी प्राचीन भारत की निरीश्वरवादी-श्रमण-योग परंपराओं से अलग दिशा लेते हुए ईश्वरवादी और भाववादी अनुशासन का स्वरूप ले लेता है। यहाँ यह नोट करना जरूरी है कि योग की प्राचीन परंपराओं मे ईश्वर का और ईश्वर की भक्ति का कोई स्थान नहीं है, यहाँ तक कि पतंजलि के योगसूत्रों मे भी ईश्वर को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया गया है पतंजलि ‘ईश्वर प्रणिधान’ शब्द का उपयोग करते हुए ईश्वर की धारणा को एक उपयोगी उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। पतंजलि के योग-प्रबंध मे ईश्वर की भक्ति या महिमा का वैसा आग्रह नहीं है जो औपनिवेशिक काल मे विवेकानंद या अरबिंदो घोष निर्मित कर रहे हैं (David Gordon White 2014)। बाद के वर्षों मे हम देखते हैं कि विवेकानंद और अरबिंदो घोष द्वारा दी गयी ये प्रस्तावनाएं असल मे पश्चिमी सेमेटिक धर्मों के ईश्वर के सामने भारतीय ईश्वर को खड़ा करने की आवश्यकता से जन्मी थीं। इस आवश्यकता से जन्मे अरबिंदो और विवेकानंद के प्रयासों मे स्वतंत्र भारत के राजनीतिक उत्तरजीवन की आवश्यकताओं को उत्तर देने वाली ईमानदार प्रेरणाएं कम और प्राचीन भारत की भौतिकवादी परंपराओं की महिमा को कुंद करने की प्रेरणाएं अधिक हावी थीं।

वहीं दूसरी तरफ हम डॉ अंबेडकर की विचार प्रक्रिया और उनकी सैद्धानितक स्थापनाओं के प्रस्थान बिंदुओं को देखते हुए पाते हैं कि उनकी विचारधारा पर जॉन डूवी के प्रेगमेटिज्म और यूरोपीय आधुनिकता की श्रेष्ठताओं का गहरा प्रभाव है (Zene 2013)। ये आधुनिक विचारधाराएं किसी काल्पनिक ईश्वर, ईश्वरीय आदेश और किसी लोप हो चुके स्वर्णयुग के सम्मोहन से सर्वथा अछूती हैं और मनुष्यता के नए भविष्य के निर्माण के लिए तार्किक आलंबनों पर आधारित हैं। अपने शिक्षण के दौरान डॉ अंबेडकर जिस तरह की आधुनिकता का साक्षात्कार करते हैं और जिन सामाजिक राजनीतिक दर्शनों से अपनी विचारधारा का निर्माण करते हैं वे शोषण और विभेद के ठोस विश्लेषण पर खड़ी होती है। अंबेडकर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैचारिक स्थापनाएं हम उन प्रबंधों मे पाते हैं जहां वे भारतीय वर्णाश्रम धर्म का कठोर मूल्यांकन करते हुए दलित-बहुजन एवं स्त्रियों की मुक्ति के संभावित मार्ग की खोज करते हैं। प्राचीन भारत के पवित्र ग्रंथों की दार्शनिक धार्मिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण से जब वे शूद्रों की उत्पत्ति का सिद्धांत खोजते हैं (Ambedkar 1970), या फिर जब वे भारत मे स्त्रियों की दुर्दशा के प्रश्न को सुलझाते हैं (Ambedkar 2016) या फिर जब वे वर्णाश्रम धर्म की विसंगतियों और दार्शनिक धार्मिक विचित्रताओं का विश्लेषण करते हैं (Ambedkar 2017), तब वे ईश्वरीय आदेश के अमूर्त आधारों से दूर जाते हुए मानव अधिकार मानव गरिमा और समता, न्याय बंधुत्व जैसे संवैधानिक नैतिकतागत आधारों पर मनुष्य के शोषण और गरिमा से जुड़े प्रश्नों को सुलझाते हैं। ये आधार किसी दिव्ययलोक या वैकुंठ मे बैठे किसी ईश्वर पर नहीं बल्कि मनुष्य की तार्किक और वैचारिक संघर्ष-यात्रा के परिणाम मे इसी धरती पर टिके हुए हैं।

ईश्वरीय आदेश या किसी प्राचीन स्वर्णयुग के सम्मोहन से जन्मी दार्शनिक या सामाजिक राजनीतिक प्रस्तावनाओं का परिणाम हम अरब और यूरोप के कई देशों मे लोकतंत्र के पतन मे देख सकते हैं। ऐसे किसी पतन की संभावना के प्रति सावधानी का आग्रह अंबेडकर की संविधान सभा की बहसों मे सर्वाधिक तीखे रूप मे उभरकर आता है जब वे स्त्रियों और अल्पसंख्यकों के भविष्य के प्रश्न पर अपना पक्ष रखते हैं (Ambedkar 2008)। स्वतंत्र भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए अंबेडकर की विचार प्रक्रिया न सिर्फ यूरोपीय दार्शनिकों के ठोस दार्शनिक प्रबंधों पर आधारित है बल्कि उसमे उनके अपने निजी जीवन के शोषण और संघर्ष से जन्मे प्रश्नों के विश्लेषण और उत्तरों का आश्वासन भी शामिल है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वर्णाश्रम धर्म और ईश्वर की भित्ति पर खड़े किसी भी भाववादी सम्मोहन से जन्मे राजनीतिक या सामाजिक दर्शन की तुलना मे अंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता पर खड़ी स्थापनाओं मे पूर्व और पश्चिम की श्रेष्ठतम विचार प्रक्रियाओं का युगपत विश्लेषण होता है।

अंत मे हम अपने मूल प्रश्न पर वापस लौटते हैं। प्रश्न यह है कि हम भारत के दलित-बहुजनों और स्त्रियों सहित सभी भारतीयों के लिए कैसा भारत चाहते हैं? क्या यह भाववादी दर्शनों की हवा-हवाई स्थापनाओं पर किसी काल्पनिक स्वर्णयुग के संधान मे रत भारत होगा या फिर आधुनिक विज्ञान और दर्शन की ठोस भित्ति पर खड़ा लोकतान्त्रिक भारत होगा? इस प्रश्न के उत्तर की दोनों संगत संभावनाओं का विस्तार हम ऊपर देख चुके हैं। ऐसे मे, विशेष रूप से हाल ही मे जिस तरह का सामाजिक राजनीतिक पतन हम देख रहे हैं उसके बीचोंबीच खड़े होकर हमे अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर के वैचारिक अवदान को उसकी समग्रता मे समझने की तैयारी करनी चाहिए। यही बाबा साहब अंबेडकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही भारत को सभ्य और समर्थ बनाने कि दिशा मे हमारी निष्ठा की सम्यक अभिव्यक्ति होगी।

~

BIBLIOGRAPHY:

1. Agrawal, P. 2009. Akath Kahani Prem Ki Kabir Ki Kavita Aur Unka Samay. New Delhi: Rajkamal Prakashan Pvt. Limited.

2. Ambedkar. 2008. States and Minorities: What Are Their Rights and How to Secure Them in the Constitution of Free India. New Delhi: Siddharth Books.

3. Ambedkar, B. R. 1970. Who Were the Shudras?: How They Came to Be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society. Kolkata: Thackers.

4. Ambedkar, B.R. 2016. The Rise and Fall of the Hindu Woman. Samyak Prakashan.

5. ———. 2017. Riddles in Hinduism. CreateSpace Independent Publishing Platform.

6. Ambedkar, B.R., and V. Moon. 2003. Dr. Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches. Dr. Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, v. 17, pt. 3. Education Dept., Govt. of Maharashtra.

7. Barbu, Zevedei. 2013. Democracy and Dictatorship: Their Psychology and Patterns. International Library of Sociology. London: Taylor & Francis.

8. Choube, Neeta. 2009. Purv Madhyakalin Lok Jivan Avam Sanskriti. New Delhi: Northern Book Centre.

9. Dharmaveer. 2009. Kabīra Ke Kucha Aura Ālocaka. New Delhi: Vāṇī Praskāśana.

10. Dirks, Nicholas B. 2001. Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Princeton, N.J: Princeton University Press.

11. Gandhi, Mohandas K. 1965. Gandhi Vichar. v. 4, no. 2. Varanasi: Gāndhī Vidyā Saṃsthāna.

12. Ghose, Aurobindo. 1943. Uttarpara Speech of Sri Aurobindo. New Delhi: Arya Publishing House.

13. ———. 1973. The Supramental Manifestation Upon Earth. Pondichery: Sri Aurobindo Ashram.

14. ———. 2000. Essays on the Gita. Pondichery: Sri Aurobindo Ashram.

15. Hande, H.V., and B.R. Ambedkar. 2009. Ambedkar & the Making of the Indian Constitution: A Tribute to Babasaheb B.R. Ambedkar. New Delhi: Macmillan Publishers India.

16. Phule, Jyotirava. G. 2017. Gulamgiri. New Delhi: Vāṇī Prakāśana.

17. Singh, Upinder. 2008. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century. New Delhi: Pearson Education.

18. Tilak, B.G. 2011. The Arctic Home in the Vedas. Arktos.

19. Upadhyaya, B.S. 2004. Khūna Ke Chīṇṭe. New Delhi: Vāṇī Prakāśana.

20. Varma, V.P. 1990. The Political Philosophy of Sri Aurobindo. Benaras: Motilal Banarsidass.

21. White, David Gordon. 2014. The Yoga Sutra of Patanjali: A Biography. Lives of Great Religious Books. New Jersey: Princeton University Press.

22. Zene, Cosimo. 2013. The Political Philosophies of Antonio Gramsci and B. R. Ambedkar: Itineraries of Dalits and Subalterns. Routledge Advances in South Asian Studies. London: Taylor & Francis.

~~~

संजय श्रमण जोठे लीड इंडिया फेलो हैं। मूलतः मध्यप्रदेश के निवासी हैं। समाज कार्य में पिछले 15 वर्षों से सक्रिय हैं। ब्रिटेन की ससेक्स यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय विकास अध्ययन में परास्नातक हैं और वर्तमान में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान से पीएचडी कर रहे हैं।

Magbo Marketplace New Invite System

- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.

- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)

- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.

- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.

- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK