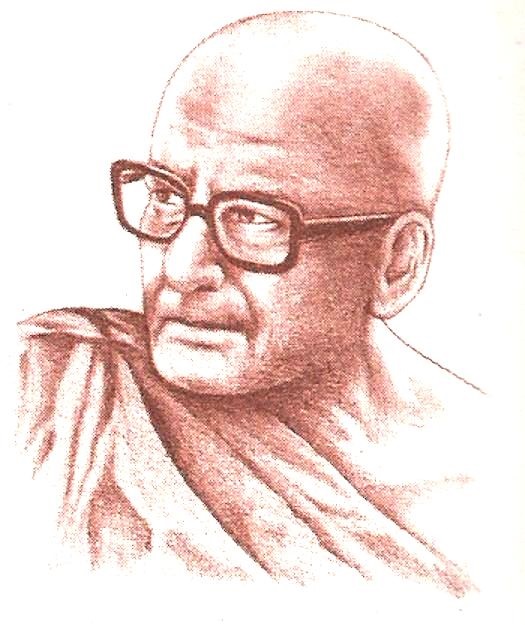

(5 January 1905 – 22 June 1988)

डॉ रत्नेश कातुलकर (Dr. Ratnesh Katulkar)

डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन हिंदी और पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान और डॉ आंबेडकर मिशन के एक ऐसे ध्वजवाहक थे जिन्होंने अपनी किताबों, अनुवादों और प्रचार के द्वारा बाबासाहेब के मिशन को आमजन के बीच स्थापित किया. भारत में आम्बेडकरवाद को स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका है. साथ ही देश में हिंदी भाषा को स्थापित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. वे १३ साल राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रधानमंत्री रहे.

डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन हिंदी और पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान और डॉ आंबेडकर मिशन के एक ऐसे ध्वजवाहक थे जिन्होंने अपनी किताबों, अनुवादों और प्रचार के द्वारा बाबासाहेब के मिशन को आमजन के बीच स्थापित किया. भारत में आम्बेडकरवाद को स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका है. साथ ही देश में हिंदी भाषा को स्थापित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. वे १३ साल राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रधानमंत्री रहे.

यह १४ अक्टूबर १९५६ की बात थी जब नागपुर में बाबासाहेब ने अपने लाखों अनुयायियों को धम्म-दीक्षा देकर भारत में बुद्ध के धम्म को पुनर्स्थापित किया, किन्तु हम जानते ही हैं कि इससे पहले कि वे इस कारवाँ को आगे बढ़ा पाते ६ दिसंबर १९५६ को उनका परिनिर्वाण हो गया. यानि बाबासाहेब ने नागपुर में जो बुद्ध धम्म का अंकुर रौंपा था उसके फलने से पहले ही वह अकेला पड़ गया. इस वक्त जब बौद्ध धम्म के नए-नए अनुयायी शून्यता महसूस करने लगे थे क्योंकि बाबासाहेब के न रहने से उन्हें धम्म का मार्गदर्शन देने वाला कोई न था और तो और उस समय बुद्ध और उनके धम्म पर आम जन की भाषा –हिंदी या मराठी में कोई खास पुस्तक भी उपलब्ध नहीं थी.

बाबासाहेब द्वारा रचित ‘बुद्ध एंड हिस धम्म’ जो आज देश के बौद्धों के एक प्रामाणिक ग्रन्थ है, भी अंग्रेज़ी में लिखा होने की वजह से आम जनता को दिशा-निर्देश देने में असमर्थ था. ऐसे समय नागपुर में विख्यात बौद्ध भिक्खु डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन का आगमन हुआ, जिन्होंने न सिर्फ नागपुर में धम्म प्रचार के लिए कुछ स्थानों का भ्रमण किया बल्कि उन्होंने डॉ बाबासाहेब आम्बेडकर के विचार एवं दर्शन को जन-जन तक पहुँचाने के लिए नागपुर को ही अपना निवास बना लिया. और उन्होंने बाबासाहेब द्वारा अंग्रेज़ी में लिखी किताबों और बौद्ध धर्म पर उपलब्ध पाली और अंग्रेज़ी की तमाम पुस्तकों का सरल हिंदी में अनुवाद कर आम जनता तक सुलभ बनाया.

डॉ कौसल्यायन एक विद्वान भिक्खु थे, जिनका जन्म ०५ जनवरी,१९०५ को अविभाजित पंजाब प्रान्त के मोहाली के पास सोहना गाँव के एक खत्री परिवार में हुआ था. उनके पिता लाला रामशरण दास अम्बाला में अध्यापक थे. भदन्त जी के बचपन का नाम विश्वनाथ वर्मा (हरिनाम) था. हरिनाम अपने लड़कपन से ही घुम्मकड और शोध प्रवृत्ति के थे सो उन्हें घर-संसार के जीवन में कतई रूचि नहीं थी. इस समय पंजाब और समस्त उत्तर भारत में आर्य समाज का खासा प्रभाव था, हरिनाम पर भी आर्य समाज का असर हुआ और एक दिन प्रख्यात साहित्यकार और दार्शनिक राहुल सांकृत्यायन के संपर्क में आकर उन्होंने सन्यासी का चोला पहनना बेहतर समझा.

इस समय राहुल सांकृत्यायन खुद एक हिंदू साधू रामोदर दास कहलाते थे. हरिनाम वैसे ही शोध वृत्ति के थे ऊपर से राहुल सांकृत्यायन की संगत ने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर ऐसा मोड़ा कि अब वे हिंदू धर्म और आर्य समाज की तमाम मान्यताओं, परम्पराओं और संस्कृति को अलविदा कर १९२८ में श्री लंका में एक बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षित हो गए. हालांकि इससे पूर्व डॉ कौसल्यायन ने गांधी, नेहरु और पुरुषोत्तम दास टंडन से प्रभावित होकर देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रीय भाग लिया था और कालान्तर में मार्क्सवाद से भी अत्यधिक प्रभावित रहे. परन्तु बुद्ध के धम्म को अपनाने से उन्हें एक नयी दिशा मिली. अपनी शोध वृत्ति और ज्ञान की तलाश में उन्हें अब भिक्षु होने से बहुत सहायता मिली. डॉ कौसल्यायन ने श्रीलंका के केंडी विहार सहित विश्व के तमाम स्थानों पर अपना समय गुज़ारा.

वे श्रीलंका की विद्यालंकर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष भी रहे. डॉ कौसल्यायन को अब बौद्ध होने पर देश की सामाजिक बुराइयों जैसे छूआछूत, जात-पांत, लिंग भेद की सच्चाई बेहतर तरीके से समझ आने लगी. इस समय डॉ आंबेडकर के नेतृत्व में समाज परिवर्तन का आंदोलन भी अपने ऊफान पर था. आज हमें ज्ञात है कि बाबासाहेब अपने स्कूली दिनों से ही बुद्ध से प्रभावित थे पर वे इस समय तक घोषित रूप से बौद्ध नहीं हुए थे हालांकि १३ अक्टूबर १९३५ को महाराष्ट्र की येवला कांफ्रेंस में वे गर्जना कर चुके थे कि “यद्यपि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है पर मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं”.

बाबासाहेब की यह क्रांतिकारी घोषणा बहुत से धर्मप्रचारकों को उनके धर्म के प्रचार के लिए आशा की किरण लगी थी और वे इसी उम्मीद से डॉ आंबेडकर से मुलाक़ात भी करने लगे थे. इसी समय डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन को भी डॉ आंबेडकर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ. इस बातचीत में डॉ कौसल्यायन के बाबासाहेब का बुद्ध धर्म के गंभीर अद्ध्ययन का भी पता चला, तब आखिर उन्होंने बाबासाहेब से पूछ ही लिया कि ‘बाबासाहेब बुद्ध के धम्म का अध्ययन तो हम भी करते हैं, पर आपका अध्ययन बौद्ध धम्म ग्रहण करने के बाद वाला है या इसे जानने के लिए किया जाने वाला.’

इस पर बाबासाहेब ने डॉ कौसल्यायन से कहा कि ‘मुझे पता नहीं कि लोग मुझे किस धर्म का मानते हैं, उन्हें इस पर अपनी सोच बनाने का हक हैं, लेकिन आप तो समझ ही सकते हैं कि मैं किस धर्म का पालन करता हूँ. भदंत जी ने जब बाबासाहेब के ड्राइंग रूम में बुद्ध की मूर्ति देखी तो वे इससे आकर्षित होकर बाबासाहेब से इस बाबत से कहने लगे कि

‘मुझे बुद्ध की सारनाथ वाली मूर्ती बहुत पसंद है’ तब बाबासाहेब ने उन्हें कहा कि ‘मुझे बुद्ध की ऐसी मूर्ति चाहिए जिसमें वे जनसेवा के लिए चल-फिर रहे हो’.

बाबासाहेब का यह उत्तर सुनकर डॉ कौसल्यायन आवाक रह गए और उन्हें तब पता चला कि बाबासाहेब कि बौद्ध धम्म के प्रति कितना गहरा लगाव है. डॉ कौसल्यायन ने इस दिन से ही निश्चित कर लिया था कि अब वे ताउम्र बाबासाहेब के मिशन में सहभागी बनेंगे. जब १४ अक्टूबर १९५६ को बाबासाहेब ने नागपुर में सामुहिक धर्मांतरण किया तब विदेश में होने की वजह से डॉ कौसल्यायन इसमें शामिल नहीं हो सके.

उन्हें इसका बेहद अफ़सोस हुआ. जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि बाबासाहेब के इस क्रांतिकारी कारवाँ अचानक ही ६ दिसंबर १९५६ रुक गया क्योंकि यह उनके जीवन का अंतिम दिन था. इस वक्त नव दीक्षित बौद्धों के पास बुद्ध के धम्म के न तो कोई प्रशिक्षित प्रचारक थे ना ही उनकी भाषा में कोई उपलब्ध ग्रन्थ. ऐसे समय डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन ने खुद आगे आकर बाबासाहेब के मिशन को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी स्वीकारी और विश्व में यूरोप-अमरीका और एशिया के उन्नत राष्ट्रों और उच्च शिक्षा के स्थानों से मिलने वाले न्योतो को छोड़कर भारत के गरीब और सुविधाहीन तबके के बीच रहना पसंद किया और नागपुर को अपना वास बनाया.

इस समय डॉ कौसल्यायन ने जहाँ महाराष्ट्र और देश के छोटे-बड़े शहरों में घूम-घूम कर धम्मप्रचार आरम्भ किया वहीँ आम लोगों में बुद्ध के धम्म के कोई प्रामाणिक ग्रन्थ की अनुपस्थिति को देखते हुए तत्काल बाबासाहेब द्वारा रचित ‘बुद्ध एंड हिज धम्मा’ का हिंदी में अनुवाद आरम्भ किया और यह जानते हुए कि विश्व के बौद्ध देशों में इस किताब कि इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि इस किताब में डॉ आंबेडकर ने कहीं भी मूल ग्रंथों से कोई सन्दर्भ नहीं दिया है, अपनी अनूदित कृति में बड़ी मेहनत के साथ इनके मूल सन्दर्भों की खोजकर उन्हें प्रस्तुत कर इसके आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया.

वैसे भी डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान तो थे ही इसलिए उन्होंने पाली जातकों का हिंदी में अनुवाद किया जो ६ खंडों में प्रकाशित हुआ. इस समय जहाँ उन्होंने आम जन को बुद्ध की जीवनी और दर्शन उपलब्ध कराये वहीँ हिंदी में बाबासाहेब की जीवनी की अनुपलब्धता देखकर अब इसे लिपिबद्ध करने के लिए कलम उठायी. इस छोटी किन्तु प्रभावशाली किताब का नाम ‘यदि बाबा न होते’ है. डॉ कौसल्यायन द्वारा लिखित ये किताबें समाज में बाबासाहेब की कमी से उत्पन्न शून्य का भरने में काफी हद तक सफल रही. पर इस समय डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन ने यह अनुभव किया कि बाबासाहेब के न रहने से लोग हिन्दुवादी अंधविश्वास की गिरफ्त में वापिस जा सकते हैं क्योंकि समाज में रामायण जैसे काल्पनिक ग्रन्थ बड़ी आसानी से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.

इस समय उन्होंने ‘राम कहानी राम की ज़बानी’ नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने मूल संस्कृत वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को यथावत लिखते हुए उसके समानांतर पन्ने पर उनका हिंदी अनुवाद लिखा. इस तरह के प्रामाणिक अनुवाद से समाज के सामने राम की मर्यादा पुरुशोत्तम की झूठी छवि साफ़ हुई और उन्हें पता चला कि राम वास्तव में कितना निर्दयी और घटिया राजा था.

इसी तरह ‘वेद से मार्क्स’ किताब में डॉ कौसल्यायन ने तमाम वेदों-पुराणों की अनैतिक कहानियों और सिद्धांतों जिनमें कामुकता और व्याभिचार के अलावा कुछ भी नहीं है, को सामान्य जनता में उजागर किया. वहीँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए‘बौद्ध जीवन पद्धति’ जैसी पुस्तिका रची जिसमें उन्होंने बुद्ध संस्कृति, पर्व, विवाह आदि संस्कार की कर्मकांड से मुक्त सरल पद्धतियों को समझाया और जब उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होने वाले सभी जनों में स्वाभाविक रूप से कई जिज्ञासा उभरती है जिनका जवाब उन्हें कहीं भी नहीं मिल पाता, तब इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ‘बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन’ की रचना की जो सामान्य किताब से अलग प्रश्नों और उनके उत्तरों के रूप में हैं. इसमे लेखक ने खुद बौद्ध धर्म से सम्बन्धी प्रश्नों के सहज उत्तर दिए.

इनके अलावा ‘मनुस्मृति जलाई गयी क्यों?’ ‘जो भुला न सका’, पालि भाषा सीखने के लिए ‘३१ दिन में पाली’, पाली शब्द-कोष, सहित बौद्ध धर्म पर अन्य बहुत सी किताबें लिखी और डॉ आंबेडकर की किताब ‘अन्हीलेषण ऑफ कास्ट’ का भी हिंदी अनुवाद किया. किताबों के बारे में उनकी राय स्पष्ट थी की मेहनतकश तबके के पास इतना समय नहीं होता की वह मोटी-मोटी उपन्यास पढ़ सके, इसलिए लेखकों का यह दायित्व है कि वह छोटी किन्तु अर्थपूर्ण पुस्तकें लिखें.

जब महाराष्ट्र सरकार ने डॉ बाबासाहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वोल्यूम ४ यानि ‘रिडल्स इन हिन्दुइज्म’ के प्रकाशन पर शिवसेना-भाजपा जैसे हिन्दुवादी दलों ने बाबासाहेब के अनुयायियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया तब एक बार फिर डॉ कौसल्यायन ने साहित्यिक स्तर पर मोर्चा संभालते हुए तत्क्षण इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया.

डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन कुशाग्र-बुद्धि और ज्ञान के मालिक थे उन्हें कभी भी किसी भाषण या वार्ता की अलग से तैय्यारी नहीं करनी पड़ती थी. नागपुर आकाशवाणी में उन्होंने अनेक बार रेडियो वार्ता में बिना किसी पेपर और पूर्व तैय्यारी के बेहद प्रभावशाली रेडियो वार्ता प्रस्तुत की है. ये रेडियो वार्ताएं इतनी प्रभावशाली हैं कि आज भी आकाशवाणी का नागपुर केन्द्र नववार्ताकारों को डॉ कौसल्यायन की वार्ताएं एक आदर्श के रूप में सुनाता था. इन्हीं कुछ रेडियो वार्ताओं का संकलन ‘बोधिद्र्म के कुछ पन्ने’ नामक किताब में संकलित हैं.

डॉ कौसल्यायन अपने अंतिम समय तक बौद्ध धम्म के प्रचार के लिए सक्रीय रहे उनका प्रयास देश के कोने-कोने में बाबासाहेब के मिशन को प्रचारित-प्रसारित करना था. अपने आखिरी दिनों में उन्होंने बेहद दृवित होकर कहा था कि बुद्ध और बाबासाहेब दोनों का ही उद्देश्य जाति-पांति को जड़ से खत्म कर समाज में समता स्थापित करना है, परन्तु यह बेहद दुःख की बात है कि खुद को अम्बेडकरवादी और बौद्ध कहलाने वाले लोग भी जात-पात से मुक्त नहीं हो पाए हैं.

डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन ने २२ जून १९८८ में अपनी अंतिम सांस नागपुर के मेयो अस्पताल में ली. डॉ आंबेडकर के मिशन को स्थापित करने में उनकी भूमिका का कोई सानी नहीं है.

~~~

नोट: रत्नेश कातुलकर द्वारा प्रस्तुत डॉ भदंत आनंद कौसल्यायन की यह जीवनी बुद्ध भूमि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताबों और उनके शिष्य प्रो. सी.डी. नाईक और लेखक-चिन्तक राजेन्द्र गायकवाड़ से चर्चा के आधार पर लिखी गयी है.

रत्नेश कातुलकर इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट मे सोशल साइंटिस्ट है।

Magbo Marketplace New Invite System

- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.

- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)

- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.

- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.

- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK