डी. अरुणा (D. Aruna)

दलित कहानियों में सामाजिक पीड़ाएँ एवं शोषण के विविध आयाम खुलकर तर्कसंगत रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। ग्रामीण जीवन में दलित अशिक्षित होने के कारण उन पर अधिक अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। वह किसी भी देश और समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। दलितों पर हजारों साल की उत्पीड़न से जो आक्रोश जगाया है। भारतीय समाज व्यवस्था ने दलितों के मौलिक अधिकार को ही नहीं बल्कि उन्हें निकृष्ट जीवन जीने के लिए भी बाध्य किया उन पर कड़े कानून भी लागू किए । उन पर संपत्ति अर्जित करने का प्रतिबंध लगाया गया। आज भी दलितों के पास अपनी निजी जमीन व अन्य संपत्ति नहीं है, इसे अनदेखा करते हुए अनेक राज्य सरकारों द्वारा दलितों को स्थायी निवास या प्रमाण पत्र को अनुमति नहीं देती है । दलित लोगों को नागरिकता प्रदान की गयी है लेकिन उनके पास किसी प्रकार की जमीन या संपत्ति नहीं है। सालों से एक ही स्थान पर निवास करने के बावजूद वे उस स्थान के निवासी नहीं माने जाते हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति के दस्तावेज नहीं होते हैं।

दलित कहानियों में सामाजिक पीड़ाएँ एवं शोषण के विविध आयाम खुलकर तर्कसंगत रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। ग्रामीण जीवन में दलित अशिक्षित होने के कारण उन पर अधिक अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। वह किसी भी देश और समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। दलितों पर हजारों साल की उत्पीड़न से जो आक्रोश जगाया है। भारतीय समाज व्यवस्था ने दलितों के मौलिक अधिकार को ही नहीं बल्कि उन्हें निकृष्ट जीवन जीने के लिए भी बाध्य किया उन पर कड़े कानून भी लागू किए । उन पर संपत्ति अर्जित करने का प्रतिबंध लगाया गया। आज भी दलितों के पास अपनी निजी जमीन व अन्य संपत्ति नहीं है, इसे अनदेखा करते हुए अनेक राज्य सरकारों द्वारा दलितों को स्थायी निवास या प्रमाण पत्र को अनुमति नहीं देती है । दलित लोगों को नागरिकता प्रदान की गयी है लेकिन उनके पास किसी प्रकार की जमीन या संपत्ति नहीं है। सालों से एक ही स्थान पर निवास करने के बावजूद वे उस स्थान के निवासी नहीं माने जाते हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति के दस्तावेज नहीं होते हैं।

समकालीन दलित कहानियाँ, दलित अस्मिता की लड़ाई का एक ऐसा पक्ष भी सामने लाती है जहाँ दलित स्त्रियाँ अपने यौन शोषण और शारीरिक शोषण के विरूद्ध लड़ने लगी। भारतीय समाज में जाति के आधार पर कर्म बांटे गए हैं। जहाँ दलित समाज निकृष्ट और घृणित समझे जाने वाले कामों को करने के लिए मजबूर हैं। उसे सवर्णों की तरह सम्मानजनक व्यवसाय करके जीवनयापन करने का अधिकार नहीं था। दलित अपने दलितपन की कमजोरी को दूर करना चाहता है। वह भी सवर्ण समाज की तरह सम्मानित जीवन जीना चाहता है। वह भूखा मर सकता है लेकिन अपनी अस्मिता और स्वाभिमान से समझौता नहीं चाहता। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अस्सी के बाद का समय भारतीय साहित्य में सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से काफी उथल-पुथल का समय रहा है। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को दलित साहित्य की कहानियों ने एक नया मुकाम दिया है। दलित कहानियों में अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर कहानीकार दलितों में जातीय स्वाभिमान की भावना जगा रहे हैं। डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि-

‘मुझे गर्व है कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ।’1

अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या दलित और औरत के बीच कोई समानता हो सकती है। संसद में पेश किये गये आंकड़े साबित करते हैं कि सवर्ण लोगों के औरतों में दलित औरत एक ही है। अधिकांश दलित समाज की महिलाएँ मजदूर हैं। उन्हें हर रोज बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। नीच जाति से और आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण उच्च जाति के लोगों पर आश्रित रहना पड़ता है। उच्च लोग उसी का फायदा उठाकर इन पर बलात्कार व् अन्य तरह की हिंसा जैसे अपराध कर रहे है। महिलाओं में जागृति लाने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने प्रयास किया है। उन्होंने महिलाओं से कहा- स्वच्छ रहिए, सभी बुराइयों से बचकर रहिए। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। समाज में पुरुष प्रधान होने के कारण स्त्री वंचित हो रही है। उसकी इच्छाएँ, आकांक्षाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है। वह घर तक ही सीमित हो रही है बच्चों का पालन पोषण आदि में ध्यान रखती है।

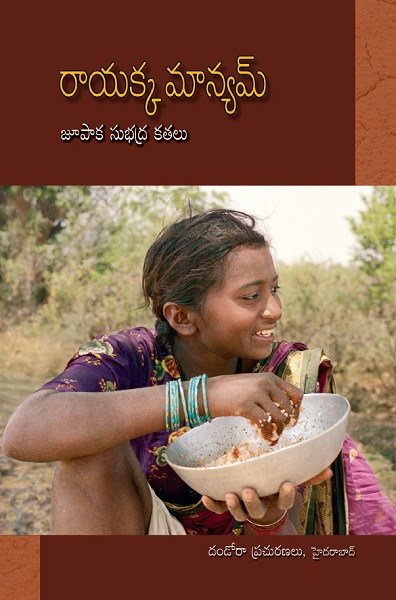

आज भी अनेक प्रांतों में दलित महिलाओं को विवाह की पहली रात किसी नवाब या जमींदार या पटेल के साथ गुजारने के लिए विवश होना पड़ता है। इस प्रथा को नकारने से दंड दिया जाता है। दलित महिलाओं को अपना अधिकार देना सामाजिक न्याय भी है। श्रायक्का मान्यमश् कहानी संग्रह में दलित महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। उस कहानी संग्रह के अंतर्गत एक-एक कहानी को प्रत्येक रूप से देखा जा सकता है क्योंकि लेखिका अपने समाज को व्यक्त करते हुए दलितों पर किये जा रहे शोषण, अत्याचार, अपमान आदि के बारे में चर्चा करती है। उन कहानियों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना देख सकते हैं। शोषक वर्ग शक्तिहीन, शोषित वर्गों के प्रति अन्याय, अत्याचार करते हैं। समाज में कानून है लेकिन दलितों को न्याय नहीं मिलता। भारत में कानून है लेकिन दलित अशिक्षित होने के कारण काननू से अपरिचित है।

दलित महिला आंदोलन के लिए घरेलू हिंसा के साथ-साथ सामाजिक हिंसा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दलित महिलाएँ प्रतिदिन गाँव में, शहरों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में अपमान, शोषण और अत्याचार की शिकार बनती है। आज दलित स्त्री उच्च पद पर होने के बावजूद चाहे वह राजनीतिक हो शैक्षिक या फिर उसी तरह शिक्षित दलित स्त्री भी अपने दफ्तरों में अधिकारियों की शिकार बनती है। देवदासी के नाम पर दलित महिलाओं के शोषण का सिलसिला अनवरत जारी है। भारतीय महिला आंदोलन के लिए दलित महिलाओं के मुद्दे, जैसे पीने योग्य स्वच्छ पानी की लड़ाई, यौन शोषण, अस्पृश्यता कोई अहमियत नहीं रखते।

दलित चेतना की सार्थक अभिव्यक्ति दलित कथाकारों की कहानियों में देखी जा सकती है। दलित साहित्य एक जलते हुए दीपक के समान है जिसकी रोशनी में राह से भटका हुआ पाठक सोच-समझकर आगे चलता है।दलित नारी अपने अस्तित्व और अस्मिता को पहचानकर अपमानपूर्वक जिंदगी के विरूद्ध विद्रोह करती है और समता एवं सम्मान का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करती है। शोषित और अपमानित जीवन से ऊपर उठकर सभी पात्र प्रगति और परिवर्तन की ओर अग्रसर है। दलित नारी शिक्षा, सम्मान और सबलता पाने का प्रयत्न करती है।

विश्व साहित्य के दो रूप हैं- एक वाचिक साहित्य और दूसरा लिखित साहित्य। मानव विकास के पूर्व भी कहानी उपस्थित रही है और मानव कहानी की विकास यात्रा का सहभागी और सहचर रहा है। दलित साहित्य में कहानी एक महत्वपूर्ण विधा है। अब तक बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं और मंचित भी हुई हैं मगर उनकी चर्चा कम हुई है। दलित स्त्री कहानियों की चर्चा न के बराबर हुई है।

सन् 1960 के बाद महिला लेखिकाओं ने हिन्दी साहित्य को ऐसी कृतियाँ दी हैं जिनमें उन्होंने अपनी अनुभूतियों के साथ-साथ समाज की समस्याओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी कहानियों का आधार बनाया। महिला लेखिकाओं ने मनुष्य की टूटन, बनने और बिखरने की गाथा को अपने कथा साहित्य में चित्रित कर मानव जीवन की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि समस्याओं को अपने लेखन का आधार बनाया है।

समकालीन समाज में भी स्त्री को आजादी, समानता और सम्मान का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर करके समाज में समता, सम्मान को स्थापित करना ही दलित साहित्य का उद्देश्य है। हर गाँव या शहर में वर्ण-भेद, जाति-व्यवस्था, छुआछूत, मध्यवर्गीय अनैतिकता, आर्थिक तंगी, अंधविश्वास, अशिक्षा, बेगारी, सामाजिक विषमता को हम देख सकते हैं। इन कहानियों की चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हुई कि दलित साहित्य में दलित स्त्री कथा लेखन महत्वपूर्ण है।

प्राचीन काल से आज तक भारतीय समाज में दलित वर्ग पर अनेक प्रकार के अन्याय और शोषण होते आ रहे हैं। भारतीय समाज में हिन्दू धर्म की मानसिकता के अनुसार यह शोषण चला आ रहा है। धर्म की मानसिकता का मूल आधार ब्राह्मण है। उन्हें हिन्दू धर्म का सारथी माना जाता है। उनकी मानसिकता जाति पर आधारित है।

आज हम अनेक स्थानों पर दलितों पर की जा रही जातीय उत्पीड़न की घटनाओं को देख और सुन रहे हैं। लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें कोई राजकीय हस्तक्षेप नहीं है। कोई राज्य या केन्द्र सरकार नेता शामिल हो रहे हैं। वे अपना पद बचाने के लिए प्रयास करते हैं। पदवी के लिए जो करना है वह कर देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दलित समाज के लिए कुछ भी नहीं करेंगेऔर न ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। नेता मंच पर खड़े होकर बड़े-बड़े भाषण देने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन दलित बस्ती उन्हें कभी याद नहीं आती। दलित लोगों में भी अभी भी चेतना जाग रही है। वे लोग समाज सुधारने के लिए राजनीति में भाग ले रहे हैं। सरकार से संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जब तक दलित लोग डॉ. अम्बेडकर के विचार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक चेतना उभर कर नहीं आयेगी। जब तक हम बाबा साहब को नहीं समझेंगे तब तक हमारी भलाई के बारे में भी कोई राजनीतिक नेता नहीं सोचेगा।

‘रायक्का मान्यम’ जूपाका सुभद्रा का प्रथम कहानी संग्रह है। इस से पूर्व उन्होंने लेख, कविता आदि लिखे हैं। तेलुगु दलित साहित्य में जूपाका का विशिष्ट स्थान है। तेलंगाना के दलितों की पीड़ा का रेखांकन हम इन कहानियों में देख सकते हैं।‘रायक्का मान्यम’ कहानी संग्रह में कुल 17 कहानियाँ हैं। इन कहानियों में दलित नारी की कमजोरियों को चिह्नित कर शोषण, अन्याय, अपमान, अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर जातिवाद का सफाई करने का प्रयत्न है।

इन कहानी संग्रह में ‘शुद्धी चेयाली’, ‘रायक्का मान्यमश्’, ‘मीरू ऐटल्ल वेज्जलू’, ‘अमासा कन्नुला पुन्नमी’, ‘राजी पड्डा राता’आदि कहानियों में अनेक तरह की उत्पीड़न दिखाई देता है। वह नारी केवल वस्तु रूप में ही नहीं सवर्ण लोगों की गुलाम बनकर सारे काम करती है। लेखिका को स्वयं दलित नारी होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह समस्या एक लेखिका की नहीं सभी दलित समाज की स्त्रियों की है इसलिए उन्होंने अपने समाज की समस्या को अपनी रचनाओं में दर्शाया है। वह डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को अपना कर अपने समाज में जागृति लाने का प्रयास कर रही है। साथ ही सचिवालय में कार्यरत होकर भी अनेक दलित सभाओं में भाग ले रही है।

‘राजी पड़ा राता’ कहानी में लेखिका शिक्षा का महत्व जानती है। इसलिए वह राजी होकर यादम्मा को अपना उत्तर पत्र देकर कलम माँगती है क्योंकि वह घर की आर्थिक स्थिति के कारण घर से नहीं माँग सकती है इसी कारण उसे परीक्षाओं के समय दिक्कत हुई है। ‘आदर्श विदासमश्’ कहानी में “ज्योति का दलित स्त्री होने के कारण सवर्ण युवक द्वारा शोषण किया गया फिर भी वह अपना अध्यापिका का काम नहीं छोड़ती है|”2 क्योंकि उसे शिक्षा के महत्व के बारे में पता है ।

‘बल्ले ने दोस्त वूरर्ल गादू’ कहानी में सुवर्णा एक दलित छात्र है और श्रीलता सवर्ण छात्र है। ये दोनों पाठशाला मिलकर जाते हैं। दोनों एक ही कक्षा की छात्रा होने के कारण दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है। इन दोनों में भेदभाव की झलक भी नहीं दिखती है। यहाँ तक ही नहीं वे अपना यूनिफार्म भी अदल- बदल कर पहन लेती हैं। एक दिन श्रीलता की माँ इनके व्यवहार का पता चलने पर वह अपनी बेटी को छोड़कर परायी लड़की सुवर्णा को अश्लील शब्द कहती है। क्योंकि वह एक नीची समझी जाने वाली जाति से है उच्च जाति के लड़कियों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुवर्णा और श्रीलता एक शिक्षित होने के कारण एक दूसरे समझौता से कार्य निर्वाह कर लेती हैं।

‘शनीला बढ़ाली’ काहानी में सरपंच सांबलक्ष्मी शिक्षा का महत्व जानती है क्योंकि वह अशिक्षित होने के कारण उसे सवर्ण लोगों का गुलामी करनी पड़ती है। उसी तरह ‘शुद्दी चेयाली’ कहानी में लेखिका अध्यापिका के माध्यम से अपने समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती है लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है। दलित लोगों के शिक्षित होने पर भी उन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। सवर्ण लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत ही मुश्किल है। शिक्षित दलित अध्यापक को एक मकान किराये पर रहने के लिए नहीं मिलता है। ‘रायक्का मान्यम’ कहानी में दिखता है कि मादिग जाति के उप जाति डक्कली रायक्का ने अपने खेत से उत्पन्न अनाज का हिस्सा माँगने के लिए जाति के लोग और सवर्ण से संघर्ष करना पड़ता है। दलित स्त्री होने पर संघर्ष करते हुए अपना हिस्सा भीप्राप्त करती है। रायक्का गाँव की पंचायत में भी अनेक समस्याओं का संवैधानिक तरीके से हल करती है।

इन कहानियों में न केवल सवर्ण मानसिकता की संकीर्णताको उजागर किया हैं अपितु दलितवर्ग की कमजोरियों से भी परिचित कराया हैं। वे दलितोत्थान के लिए डॉ. अम्बेडकर के विचारधारा पर बल देते हुए कहती हैं कि हमें हमारी गलत व गंदी आदतों का परित्याग कर शिक्षा व रोजगार के अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आर्थिक विपन्नता, सामाजिक असमानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, नशाखोरी दलितों के पिछड़ेपन के मुख्य कारण हैं। इस तरह लेखिका ने शैक्षणिक स्तर भी शिक्षा के महत्व के बारे में दलितों को जागृत कराया हैं। दलित समाज को मुक्ति दिलाने के लिए लेखन कर रही हैं।

इन कहानियों के पात्र संघर्षशील हैं। वे परिस्थितियों के गुलाम न बनकर उनको परिवर्तित करना चाहते हैं। वे एक तरफ जहाँ सवर्ण मानसिकता से विद्रोह करने को आमादा हैं वहीं अपने पूर्वजों के सामने भी अनेक प्रश्न उपस्थित करते हैं। इसकहानी संग्रहों की लगभग सभी कहानियों के पात्र संघर्षरत हैं। कहीं यह संघर्ष शिक्षा और रोजगार के लिए हैं तो कहीं समाज में समानता व बराबरी का दर्जा पाने के लिए। कहीं यह संघर्ष अपनी परंपरागत विडम्बनाओं से मुक्ति के लिए है तो कहीं जातिवादी कुप्रथाओं के विरूद्ध कुल मिलाकर कहानियाँ मन को छू लेती है। दलित स्वर लेखनी के माध्यम से मुखरित होने लगे हैं।

—————

~~~

डी. अरुणा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के हिंदी विभाग में पी.एच-डी. कर रही हैं.

Magbo Marketplace New Invite System

- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.

- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)

- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.

- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.

- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK