अमन मंडोथिया (Aman Mandhothiya)

वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों की ओर से कुछ ऐसी भी बातें निकलकर सामने आने लगी हैं कि कांशीरामजी ने वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें प्रयाप्त हिस्सेदारी नहीं दी जबकि जाटवों/चमारों की ही मदद की। आरक्षण का सारा लाभ चमारों/जाटवों ने उठाया। वाल्मीकि समाज तक नौकरियाँ नहीं पहुँचने दीं। ऐसी ओर भी बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से यह दोनों जातियाँ कभी-कभी आमने सामने आ जाती हैं।

एक बार फिर से ऐसी ही विरोधास्थिति तब बनी जब सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सात जजों वाली संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैंसले ने उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई अन्य राज्यों में वाल्मीकि और चमार भाईचारे के बीच की खाई को और गहरा करने का काम किया।

इस वर्गीकरण के फैसले के पक्ष में जहाँ अधिकतर वाल्मीकि जाति के लोग समर्थन में दिखे, वहीं अधिकतर चमार जाति के लोगों ने इसका विरोध किया। इस फैंसले के आने के बाद भारत बंद भी किया गया और दोनों जातियों की तरफ से हिंसा की जाने की भी बातें करी जाने लगीं। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों जातियाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने लगीं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष या विपक्ष में होना एक अलग विषय है जिसपर बहस हो सकती है, लेकिन यह इस लेख का उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य वाल्मीकि समाज के उन दावों को जाँचना है जो कहते हैं कि कांशीराम जी ने वाल्मीकि समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया। इस विषय पर लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो दलित-आदिवासी-पिछड़ा आंदोलन या बहुजन आंदोलन भारत देश में असमानता पर आधारित मनुवादी विचारधारा के ख़िलाफ़ खड़ा है इस तरह के वाद-प्रतिवाद से अपरिपक्व मालूम पड़ता है। लोग अपने असली मकसद से भटके प्रतीत होते हैं और लड़ाई की धार भी कुंद होती है। समता-समानता के लिये लड़ने वाले महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ने की जगह पीछे जाता हुआ नज़र आता है।

क्या कांशीरामजी ने बहुजन राजनीति में कुछ ही जातियों को हिस्सेदारी दी, जैसे कि चमार, महार -जाति को? और ऐसा इसलिए कि वे खुद पंजाब के रविदासिया (चमार) समाज से आते थे?

बहुजन राजनीति में हिस्सेदारी के सवाल से पहले यहाँ इमानदारी से देखना-समझना है कि बहुजन समाज बनाने में कौन लोग लगे। बहुजन राजनीति को स्थापित करने में कौन-कौन सी जातियाँ एवं लोग कांशीरामजी के इस आन्दोलन की आग में कूदे।

कांशीरामजी बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे। इस काम को अंजाम देने के वास्ते उन्होंने विविध क्षेत्रों में काम किया, जैसे कि कैडर कैंप के ज़रिये बहुजन समाज को तैयार करना, विभिन्न भाषाओँ में पत्रिकाएँ व् अख़बार निकालना, राजनीतिक संगठन बनाना और उसे चलाना, चुनावी प्रक्रियाएँ, यात्राएँ, दफ्तर के खर्चे आदि आदि। ये सभी कार्य बेहद खर्चीले थे। रुपये-पैसे की किल्लत थी। कई बार कांशीरामजी को भूखे भी रहना पड़ा। बहुत से लोगों ने कांशीरामजी पर भरोसा जताया और उन्हें तन-मन-धन से साथ दिया।

लगभग शुन्यता से बहुजन राजनीति तक पहुँचने का ये सफ़र बेहद मुश्किल व् जटिल था। इन प्रक्रियाओं में जो समाज उनके साथ जुड़ा, साहेब भरोसा भी उन्हीं पर कर सकते थे। पूरे भारत में अपने साथियों या टीम का गठन करते हुए वे ऐसे लोगों को कैसे लेते जिनके साथ उनका कोई अनुभव ही नहीं!! कांशीरामजी के शुरुआती दिनों में विभिन्न जातियों के लोग उनके साथ काम पर लगे, लेकिन उनमें अधिकतर महार थे और उत्तर भारत में चमार थे। जैसे जैसे आन्दोलन आगे बढ़ा इन जातियों के पास सूक्ष्म अनुभव होते चले गए। परिपक्वता बढ़ती गई। आन्दोलन में काम करने वाली विभिन्न जातियों में एक-दूजे को लेकर समझ विकसित हुई।

इसके बाद जो हिस्सेदारी की बात आती भी है तो वह सहूलियत कम और ज़िम्मेदारी ज्यादा थी। कांशीरामजी के ऐसे कई साथी हैं जिनके पास ज़मीन पर काम करने का काफी अनुभव था, लेकिन कांशीरामजी ने जब उन्हें टिकट देनी चाही तो उन्होंने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि चुनावों के लिए ज़मीन तैयार करने का काम ही करना चाहेंगे। उन्हें ये भी लगता था कि कहीं ज़िम्मेदारी के पद पर उनसे कोई गलती न हो जाए।

हिस्सेदारी कोई सहूलियत नहीं थी बल्कि ज़िम्मेदारी थी उनके लिए. इसे वही उठा सकता था जो तैयार भी हो और जिसने बहुजन विचारधारा की कसौटी पर खुद को घिसा हो। परिपक्वता में ज़रा कमी हो भी लेकिन इमानदारी में कोई कमी न हो. हिस्सेदारी बस इसलिए नहीं कि मैं किसी खास जाति से हूँ तो मुझे हिस्सेदारी चाहिए ही.

हालांकि प्रयोगात्मक रूप में हरियाणा में DS4 द्वारा लड़े गए सबसे पहले चुनावों में कांशीरामजी ने विभिन्न जातियों को टिकटें दीं थीं। 1989 में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी से जो लोग जीत कर आए उनमें विभिन्न जातियों के लोग थे।

अब सही सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या कांशीरामजी ने बहुजन आन्दोलन के इस बेहद कठिन मार्ग पर चलने के लिए सभी बहुजन जातियों तक पहुँच की या नहीं?

कांशीरामजी बहुजन आन्दोलन को मनुवाद/ब्राह्मणवाद के खिलाफ मानवतावाद की बहाली का आन्दोलन कहते थे। ऐसा आंदोलन कुछेक जातियों को चुनकर और बाकि को जानबूझकर नज़रंदाज़ करके तो नहीं चल सकता था। न ही ऐसे में हाशिये का समाज हुक्मरान बन सकता था। यह साहसिक काम मनुवाद के नाम पर गिराई गई जातियों को जोड़े बिना संभव ही नहीं था। तो वो, दरअसल, समाज को जोड़ने व् तैयार करने निकले थे। इसके लिए वह जहाँ एक तरफ ब्राह्मणवाद की कूटनीतिक चालों को सरल भाषा में डिकोड करके बहुजन समाज को समझा रहे थे, वहीँ दूसरी ओर अपने समाज के महापुरुषों की विचारधारा से उन्हें जोड़ रहे थे। इस सपने की पूर्ती में लगाए उनके जीवन के 42 वर्ष त्याग, मेहनत और अचंभित करने वाले प्रयोगों से भरे हुए थे। वाल्मीकि समाज उनके ध्यान में कैसे न होता?

वाल्मीकि समाज को लेकर कांशीरामजी की सोच

मैला ढोने की समस्या को हल करने के उपाय के तौर पर कांशीराम जी सफ़ाई के पेशे को मशीनीकरण के द्वारा हल करना चाहते थे। इस पेशे में लिप्त जातियों को शिक्षा एवं रोज़गार के मौके प्रदान करके अधिकार लेने लायक व् आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनका संकल्प था कि इस जाति विशेष के लोगों के हाथ में कलम थमाकर इन्हें संसद तक पहुँचाना है। उनका साफ मानना था कि सबसे ज्यादा तिरस्कार इसी जाति ने झेला है, और सफ़ाई के पेशे से मुक्ति के लिए वे भी आगे बढ़कर अपनी जंजीरें तोड़ें।

साहेब शुरुआत से ही वाल्मीकि जाति को जोड़ना चाहते थे

कांशीराम जी ने जब DRDO, पुणे से अपनी नौकरी से छोड़ कर बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष शुरू किया, तब शुरुआती दिनों में ही उन्होंने पुणे की पहली सफाई कर्मचारियों की यूनियन बनाई थी। यह वो समय था जब कांशीराम जी एक दर्दमंद की हैसियत से लोगों से मेलजोल कर समस्याओं का हल तलाश रहे थे और फुले-शाहू-अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं से गुज़र रहे थे। यानि शुरुआत से ही वो हर बहुजन जाति तक पहुँचने की कोशिशों में लग गए थे। उनके काम से प्रभावित होकर ही उत्तर प्रदेश के सफाई मजदूर स्वतंत्र मोर्चा ने कांशीरामजी को निमंत्रण दे कर बुलाया था।

क्या कांशीराम जी में अपनी चमार या रविदासिया जाति को लेकर जातीय प्रेम था?

कांशीरामजी के आन्दोलन का सबसे सतही आंकलन यह है कि कुछ लोग उन्हें चमार जाति को ही तरजीह देने वाला समझते थे। यहाँ मैं कांशीरामजी से जुड़े प्रसंगों को लेकर आई पुस्तक मैं कांशीराम बोल रहा हूँ’, (लेखक पम्मी लालोमज़ारा) से सन्दर्भ उठाना चाहूँगा।

“मंच पर चढ़ते ही सबसे पहले साहेब कांशी राम जी ने जन सभा में लेट पहुँचने पर माफ़ी माँगते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग हज़ारों की संख्या में सुबह से मुझे सुनने के लिए बैठे हो। दरअसल कुछ बेईमान चमारों के चलते मैं समय पर नहीं पहुँच पाया। मुझे कुछ चमारों की ओर से बताया गया था कि अभी लोग आए ही नहीं हैं। उन बेईमान लोगों ने जालंधर से चलकर रस्ते में रईया (एक जगह का नाम) और एक अन्य जगह मेरा चाय-पानी का प्रोग्राम रख लिया, जिसके चलते मैं लेट हो गया। इसलिए आपसे माफ़ी भी है और आपका शुक्रिया भी। माफ़ी मेरे लेट होने के चलते और शुक्रिया इसलिए कि आप सुबह से मेरे इंतज़ार में बैठे हो।” (मैं कांशीराम बोल रहा हूँ, प्रसंग 287, पेज 361)

इतने लोगों को इंतज़ार करवाने से कांशीरामजी इतने आहत थे कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि “दोआबे के कुछ चमार ब्राह्मणों से भी अधिक बुरे हैं।“(मैं कांशीराम बोल रहा हूँ, प्रसंग 287, पेज 361)

क्या कांशीरामजी यहाँ सभी चमारों को खरीखोटी सुना रहे हैं? क्या वह वाल्मीकि समाज को नजरअंदाज कर रहे हैं? जवाब है- नहीं ! वे खराब चमारों पर बड़ी ईमानदारी से निशाना साध रहे हैं (जो बहुजन समाज बनाने में अड़चन पैदा कर रहे हैं) और तकलीफ भरे गुस्से में उन्हें ब्राह्मणों से भी बुरा बता रहे है। ऐसे लोगों के अहंकार पर सीधे चोट करते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों को अधिक संख्या में जुड़ने की अपील कर रहे हैं।

कांशीरामजी यहीं नहीं रुकते। जब वे मुंबई जैसे महानगर में थे तो उनकी मुलाकात पंजाब के चमारों से भी होती थी। कांशीरामजी उन्हें पंजाब के वाल्मिकी समाज को बाबा साहेब के मिशन को लेकर जागरूक करने की बात कहते थे लेकिन कई चमार उनसे असहमति जताते थे। कांशीराम जी खुले मंचो से यह बात बोलते थे कि कुछ नेतागिरी के भूखे चमार वाल्मीकि समाज को अपने साथ जोड़ने से दिल से खुश नहीं है, कांशीरामजी अक्सर वाल्मीकि समाज के लोगो को बोला करते थे आप बसपा से जुड़िये और पार्टी पर कब्ज़ा कर लीजिए।

ऐसा ही एक प्रसंग 6 दिसंबर 2000 का है। संविधान की समीक्षा करने के लिए ‘जस्टिस मनेपल्ली नारायणा राव वेंकटचलैया कमीशन’ बिठाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक़्त प्रधानमंत्री थे और इस समीक्षा के लिए माहौल उन्होंने ही बनाया था। साहेब ने पूरे भारत के बहुजनों को इस कमीशन के खिलाफ एक होने का आह्वान किया। पूरे मुल्क में लगभग एक महीने तक जगह जगह छोटे-छोटे प्रोग्राम किए गए, जिसका समापन दिल्ली के लाल किले के पीछे की ओर एक मैदान में लाखों लोगों की भीड़ के रूप में हुआ। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। साहेब मंच पर बैठे क्या देखते हैं कि पंजाब के लोग (जिनमें अधिकतर चमार जाति से थे) अनुशासन की सभी हदें लाँघते हुए और हुल्लड़बाजी करते हुए दूसरे राज्यों से आए लोगों को धक्के मारते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। साहेब अनुशासन की धज्जियाँ उड़ते देख बेहद गुस्से में आ गए। वे कुर्सी से उठे और मंच से माइक पकड़कर धमकी भरे अंदाज में बोलते हुए कहने लगे-

“पंजाब के लोगों! यहाँ दादागिरी मत दिखाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे चड्ढी से लेकर लंगोट तक अच्छे से जानता हूँ। बहादुरी के नाम पर दादागिरी दिखाने की कोशिश न करो। आप सीरी (खेत मजदूर) लोग हो। पंजाब में बड़े ही डरे-डरे और सहमे-सहमे से रहते हो। देरी से आए हो तो सबसे पीछे जाकर बैठो या खड़े रहो। जो लोग सारी रात बारिश में भीगते (सारी रात बारिश होने के कारण लाखों लोगों ने अपने महबूब रहबर को कीचड़ में खड़े होकर सुना था) रहे हैं, उनकी शांति को भंग न करो।”

साहेब की डांट सुनकर पंजाब से आए लोग जहाँ कहीं भी जगह मिली, चुपचाप और शांति से, शर्मिंदगी के भाव में, खड़े हो गए। (मैं कांशीराम बोल रहा हूँ, प्रसंग # 237, पेज # 310)

यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि कांशीरामजी अगर किसी के सगे थे तो वह था फुले-शाहू-अम्बेडकर का मानवतावादी मिशन जिसके लिए उन्होंने न केवल अपनी नौकरी त्यागी बल्कि अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था।

दरअसल, चमारों या किसी अन्य बहुजन जाति के कार्यकर्ताओं के लिए उनकी डांट-डपट उनकी बुजुर्गियत से निकलती थी। जब भी कोई बहुजन समाज बनाने के लिए नियत मर्यादा को भंग करता था या नुकसान पहुँचाता था तो कांशीरामजी उन्हें झिड़कते थे। कभी कभी फटकार निजी तौर पर लगती थी और कभी कभी खुले मंच पर, सबके सामने। जिसमें जितना बड़ा अहंकार उतनी ही कड़वी दवाई। इस बात को वही समझ पाए जिन्होंने कांशीरामजी पर भरोसा किया और साथ चले।

तो वो क्यूँ कहते थे कि उन्हें चमार होने पर गर्व है ?

“साहेब कांशी राम ने बहुजन समाज की किसी जाति विशेष को तरजीह न देकर उन्हें राजनीतिक तौर पर एकजुट होकर सत्ता की मास्टर-की (गुरु-किल्ली) हासिल करने की बात कही और चलते रहे। लेकिन फिर भी चमारों पर ब्राह्मणवादी लोगों के तंज सुनकर वे अक्सर आवेश में आ जाते थे। अपनी जाति पर गर्व करते हुए सरेआम मंचों पर या देश के बड़े-बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए कह देते थे कि मुझे चमार होने पर गर्व है। क्योंकि चमार जाति प्रजातंत्र की जन्मदाता है। जिन्होंने इतिहास की पढ़ाई की है वे भली-भाँति जानते हैं कि चमार जाति मेहनतकश जाति है। उसने न तो कभी हराम का खाया है और न ही यह जाति भीख माँगती है। यही वे बातें जानते होंगे कि सिन्धु घाटी की सभ्यता में गणतंत्र था। इतिहास में यह भी दर्ज है कि चमार जाति एक है जिसकी वजह से मैं चमार जाति के ऊपर गर्व करता हूँ। मैं उन लोगों में पैदा हुआ हूँ जिन्होंने हमेशा ही त्याग किया है। पिछले पचास सालों का इतिहास टटोल कर देख लो, आपको एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें हमने अपने ही मुल्क को धोखा दिया हो। अगर कोई अमेरिका की खुफ़िया एजेंसी का दलाल ढूँढेगा तो वह ब्राह्मण-बनिया या ठाकुर ही होगा।” (मैं कांशीराम बोल रहा हूँ, प्रसंग 210 , पेज 285)

यहाँ उनके गर्व करने की ख़ास वजह ब्राह्मणवादी लोगों को जवाब देना है, न कि किसी अन्य बहुजन जाति को नीचा दिखाना।

वाल्मीकि समाज के एक युवा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कुमारी मायावती के साढ़े चार महीने के कार्यकाल में चमार जाति के 137 सिविल कर्मचारियों को सरकार में जगह दी जबकि शेड्यूल्ड कास्ट्स की अन्य जातियों को कोई मौका नहीं। यह कांशीराम जी का जातीय प्रेम नहीं है तो और क्या है?

इस प्रश्न के जवाब को खोजने/परखने में धैर्य भी चाहिए और इमानदारी भी, और जाति के अहंकार से भी बाहर आना होगा।

ऐसी परिस्थिति में, वास्तविक तौर पर, कांशीरामजी उन्हीं को मौका दे सकते थे जिनकी तयारी थी। जो इस सख्त व् दुश्वार बाट पर उनके साथ चले। उनमें दूसरी जातियों के लोग भी थे लेकिन अधिकतर चमार ही थे। इसमें असहज होने वाला कुछ भी नहीं है। सन 1924 में बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में ‘महार सम्मलेन’ हुआ था, तो क्या बाबा साहेब केवल महारों का भला चाहते थे? शुरुआत हमें उन लोगों से ही करनी पड़ती है जो हमारे आसपास हैं, जिन्हें हम अपने दिल की बात, अपनी योजना खुलकर बता सकें और उनके साथ चलने पर हमें संदेह न हो। लेकिन बाबा साहेब वहीँ तो नहीं रुके। 1936 में उन्होंने लेबर पार्टी बनाई। 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (जिनमें समस्त भारत की अनुसूचित जातियाँ थीं) और 1956 में ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया’ की घोषणा की जिसका सीधा मतलब तमाम बहुजन जातियों को शामिल करना था। हम उन्हें तब महार प्रेमी कह सकते थे अगर वह पूरी उम्र केवल महारों के लिए ही लड़ते रहते।

कांशीरामजी ने उसी कारवाँ को तब संभाला जब वह लुट चुका था, या लुटे जाने की कगार पर था। संघर्ष में उनके सबसे पहले साथी डी.के.खापर्डे जी (महार) और दिनाभाना (वाल्मीकि) जी थे। (दिनाभाना जी को आधार बनाकर भी सवाल खड़े किये गए हैं जिसपर हम आगे चर्चा करेंगे)। हम ये बात पीछे बता चुके हैं कि कांशीरामजी ने ही पुणे में आन्दोलन के अपने शुरुआती दौर में सफाई कर्मचारी यूनियन बनाई थी। वह सभी जातियों के पास गए। उनके पढ़े लिखे और नौकरी-पेशा लोगों से बातचीत की। उन्हें फले-शाहू-आंबेडकर परम्परा के बारे में बताया और उनकी इस अधूरी कहानी को मंजिल तक पहुँचाने के लिए साथ चलने को कहा।

खासतौर पर उत्तरी भारत में जो जाति संघर्ष में साथ देने को आगे आई वह चमार जाति थी। ऐसा उनकी सांस्कृतिक पूँजी के कारण है। उनके पास उनका इतिहास रहा है जो ब्राह्मणवाद से न केवल अलहदा है बल्कि विरोध में खड़ा है। भारत में सिख रेजिमेंट रही, गोरखा रेजिमेंट रही, महार रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट रही। इन समाजों की रेजिमेंट बनाने का आधार ही ये था कि इनमें युद्ध लड़ने की स्वाभाविक योग्यता थी, गुण था। महार समाज को पिछले 200 वर्षों से अधिक का ‘भीमा कोरेगांव’ का गौरवमई इतिहास है जो उन्हें आत्मसम्मान की रक्षा करने व् उसके लड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है।

लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह दूसरी जातियों को नीचा करके देखें। यहाँ यह मसला था ही नहीं। दरअसल, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने में हमारे महापुरुषों के पास जो स्रोत मौजूद थे, उन्होंने शुरुआत उसी से की। और आगे उन्होंने और स्रोत पैदा करने में अनथक प्रयास किए।

कांशीरामजी किसी विशेष जाति के पक्ष में नहीं बल्कि बहुजन समाज बनाने के पक्षधर थे

इस बात को निम्नलिखित प्रसंग से समझते हैं।

“किस्सा है फरवरी 2002 की पंजाब विधानसभा के चुनावों के समय का। साहेब ने पहले (जिला जालंधर का एक छोटा शहर) से एम. पी. सिंह गोरायाँ को टिकट दिया था। जबकि नूरमहल चुनाव क्षेत्र के ज्यादातर कार्यकर्ताओं की सोच थी कि कोई लोकल लीडर यहाँ से चुनाव लड़े। इस संबंध में नूरमहल के कुछ सीनियर कार्यकर्ता, जिनमें जगदीश शेरपुर, लेख राज बिलगा और देव राज सुमन आदि शामिल थे, उन्होंने साहब से जालंधर में मुलाकात का समय ले लिया। जब ये लोग साहेब के पास पहुँचे तो साहेब लूँगी और बनियान में बैठे थे । साहेब ने आने का कारण पूछा तो साथियो ने अपनी बात रखते हुए कहा कि साहेब जी, नूरमहल के लोगो की सोच है कि इस चुनावी- क्षेत्र से कोई लोकल लीडर ही चुनाव लड़े न कि कोई बाहर वाला लीडर!

आगे साहेब का जवाब हैरान करके रख देने वाला था। साहेब ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ के सारे चमार ही एम.पी., एम.एल.ए. बन के लोकसभा और विधान सभाओं में पहुँच जाएँ। मेरा दिल करता है चमार सारे मुल्क पर राज करे। लेकिन जैसे आप सोचते हो, इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि आप तो सिर्फ पंजाब के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मुझे तो पूरे मुल्क की राजनीति के बारे में सोचना पड़ता है। मैंने एम. पी. सिंह गोरायाँ को इसलिए टिकट दी है, क्योंकि वह रामगढ़िया समाज से संबंधित है। जब तक दूसरे समाज को अपने दिल से साथ मिलाने की कोशिश नहीं करते, उन्हें टिकट नहीं देते, उन्हें उनकी वाजिब हिस्सेदारी नहीं देते, तब तक पंजाब का एक भी चमार अपनी कोई एक सीट भी नहीं जीत सकता। मेरा अपना मानना है कि ख़ास तौर पर दोआबा के चमारों को निजी स्वार्थ छोड़कर मूवमेंट की बेहतरी के लिए खुद को नींव में लाना होगा और कुर्बानी देने के लिए तैयार होना होगा। और उन नींवों पर जो मिशन का महल बनेगा, वह महल दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि यदि कुछ लोग नालायक हैं तो वे दूसरे भाईचारे के लायक लोगों को साथ मिलाकर सत्ता की मंजिल तक पहुँच सकते हैं।” (मैं कांशीराम बोल रहा हूँ, प्रसंग 266, पेज 388)

वाल्मीकि समाज बहुजन आंदोलन से या कांशीराम जी से बड़े स्तर पर नहीं जुड़ पाया। क्यों?

कांशीराम जी अपने संघर्षों के शुरुआती दिनों में (1972-73) शिमला में कैडर-कैम्प लेने पहुँचे थे। कांशीराम जी ने पूरे बहुजन समाज की जातियों को निमंत्रण भेजा था परन्तु जो लोग सबसे अधिक संख्या में आए वह थे चमार।

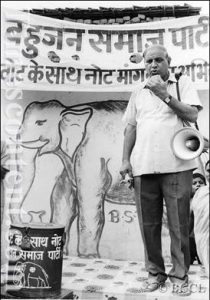

लगभग तीन दशकों बाद भी इन परिस्थितियों में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं हुआ। 1 नवम्बर 2001 को अमृतसर में एक ‘मज़हबी-वाल्मीकि सम्मलेन’ में वे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने पहुँचे थे। कुमारी मायावती इस कार्यक्रम की मुख्य मेहमान थी। साहेब ने इस मौके पर चार लाख से अधिक लोगों के समूह को संबोधन करते हुए कहा,

“चमारों ने डॉ. आंबेडकर को अपना आदर्श भी माना और उन्हें समझा भी। इसलिए चमार आगे बढ़े और उन्होंने उन्नति भी की। चमार अफसर बने, चमार मिनिस्टर बने और यहाँ तक कि चमार (मायावती की तरफ इशारा करते हुए) मुख्यमंत्री भी बने। ये सब किसकी बदौलत संभव हुआ? सिर्फ डॉ. आंबेडकर की बदौलत! दूसरी तरफ मज़हबी-वाल्मीकि समाज ने गांधी को अपनाया। वाल्मीकि समाज के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण गांधी ही है। इसलिए आप लोग आजतक इधर-उधर भटक रहे हैं। आपका किसी भी शासन-प्रशासन में कोई नामोनिशान नहीं है, क्योंकि आपने गांधी को दिल्ली के बिरला मंदिर में झाडू लगाते देख लिया और इसीलिए आप लोग उस झाडू मारने वाले के पीछे चल दिए। और जब डॉ. आंबेडकर के इस देश में आन्दोलन चल रहा था, तब गांधी ने वाल्मीकि समाज को भ्रमित करने के लिए इनके मोहल्लों में भी झाडू लगाना शुरू कर दिया। जबकि गांधी की सोच तो यह थी कि मोची का बेटा मोची और सफाई सेवक का बेटा सफाई सेवक ही रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। गांधी वर्ण-व्यवस्था का पक्षधर था, इसीलिए आपने डॉ. आंबेडकर के हाथ में पकड़ी हुई कलम नहीं देखी, आपने गांधी के हाथ में पकड़ा हुआ झाडू देख लिया। अगर आप भी चमारों की तरह डॉ. आंबेडकर के हाथ में पकड़ी हुई कलम देख लेते तो इस देश में आपकी भी अलग पहचान होती।“

लेकिन कांशीरामजी फिर भी उनके प्रति आशावान थे कि “आप आज भी डॉ. आंबेडकर को आदर्श मानकर शासन और प्रशासन में भागीदारी लेकर इस देश में मान-सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं।” (नंबर 239, पेज नंबर 312)

मामला दीनाभाना जी की अनदेखी का- क्या सच क्या झूठ?

अब अगला इन्ज़ाम वाल्मीकि समाज द्वारा ये लगाया जाता है कि कांशीरामजी को महामानव बाबा साहेब डॉ आंबेडकर जी के आंदोलन से रूबरू कराने वाले मान्यवर साहेब दीनाभाना जी को बहुजन आंदोलन से दरकिनार या नज़रंदाज़ कर दिया गया था। कुछ वाल्मीकि जाति के लोगों से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि मान्यवर दीनाभाना साहेब अपने जीवन के आखरी समय में काफी पीड़ा मे थे। लेकिन उनपर कांशीरामजी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्यों बहुजन आंदोलन में ज्यादातर कांशीरामजी का ही गुणगान किया जाता है।

दरअसल दीनभाना जी को गले का कैंसर था जिसका पता उन्हें कई वर्षों बाद लगा। लंबा उपचार चला। ऑपरेशन के बाद वे पूना चले गए, जहाँ उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अंततः 28 नवंबर 2011 को, ब्राह्मणवाद से दलेरी से लड़ने वाले इस महान योद्धा का जीवन समाप्त हो गया।

दूसरी और सर्विदित है कि कांशीरामजी को ब्रेन-स्ट्रोक 2003 में आया। उसके बाद उनकी पब्लिक-लाइफ न के बराबर रह गई। अंततः साल 2006 में उनका परिनिर्वाण हो जाता है। कांशीराम जी तो दीनाभाना जी से 5 वर्ष पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो कांशीरामजी के द्वारा अनदेखी का सवाल वाजिब नही।

दीनाभाना जी को बहुजन आन्दोलन से दूर रखा गया. सच क्या है और झूठ क्या?

किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए अलग-अलग तरह के लोगो की जरूरत होती है जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए अलग-अलग पुर्ज़ों की, इसलिए बहुजन आंदोलन को चलाने वाला इंजन के पुर्ज़े कांशीराम जी भी थे दिनाभाना जी भी थे। हां, दोनों का का काम करने का स्तर अलग था, जैसे कि दिनाभाना जी खुद कहा करते थे कि मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छे स्तर पर नहीं हो पाई है इसलिए मैं ज्यादा बौद्धिक कार्य जैसे कि लेखन का काम नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं मैदान में ज्यादा संघर्ष कर सकता हूं, जब कांशीराम जी पूना से दिल्ली आ गए, दिल्ली के करोल बाग में दफ्तर खोला, इस दफ्तर मे लागातार लेखनी का काम चल रहा था जैसे कि बहुजन संगठक संपादकीय लेख, ओप्रेस्ड इंडिया नामक पत्रिकायें निकाली जा रही थी। इस समय कांशीराम जी को वो लोग चाहिए थे जो लिख सके। कांशीराम जी तो अपनी नोकरी छोड़ चुके थे वो अपना पूरा समय आंदोलन को दे रहे थे, वही दिनाभाना जी आंदोलन में सक्रिय थे और अपनी नोकरी में भी।

सवाल ये भी आया कि दीनाभाना जी को अलग कर दिया बहुजन आंदोलन से। लेकिन ऐसा दीनाभाना जी ने खुद से कभी नहीं कहा। नहीं उन्होंने कभी कांशीरामजी की ही किसी बात का विरोध किया। जब बहुजन आंदोलन पर किसी एक खास जाति तक का कथित कब्ज़ा हो रहा था तब दीनाभाना जी ने इसका विरोध नहीं किया। क्या उन्हें अपने वाल्मीकि समाज की चिंता नहीं थी? दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।

निष्कर्ष:

वास्तव में कांशीरामजी का बहुजन आन्दोलन फुले-शाहू-आंबेडकर परंपरा का ही अगला चेहरा बना। इस आन्दोलन में जहाँ कांशीरामजी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए जंग लड़ी और जीती वहीँ उन्होंने भारत की विविधताओं का भी ख्याल रखा और आन्दोलन में शामिल किया। कैडरों, भाषणों, सेमिनारों, रैलियों, पत्रिकाओं व् अख़बारों के माध्यम से 85 फ़ीसदी बहुजन समाज को जगाने का काम किया व् उन्हें बहुजन आन्दोलन से जुड़ने का आह्वान भी किया। यह किसी खास जाति विशेष का आन्दोलन हरगिज़ नहीं था। इस आन्दोलन में हर वह व्यक्ति/जाति शामिल हुई जिसे ये एहसास हुआ कि वो गुलाम है और आन्दोलन की ज़रुरत को महसूस किया। न ही यह आन्दोलन कोई ऐसी मलाई तैयार कर रहा था जिसे कोई खास जाति खा गई और कोई रह गया। कांशीरामजी के त्याग के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने अपने घरबार छोड़े और हमेशा के लिए तकलीफों के रास्ते को चुना ताकि आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो सके।

किसी भी बहुजन जाति को इलज़ाम लगाने से पहले इन बातों पर विचार करना चाहिए। बहुजनों की सभी जातियों की भलाई का रास्ता कांशीरामजी ने दिखा दिया था। ये बात याद रहनी चाहिए कि कमज़ोर कड़ी बनकर हम न केवल अपना नुकसान करेंगे बल्कि बहुजन आन्दोलन के रस्ते में रोड़े अटकाने का काम ही करेंगे। एक दलित-आदिवासी-पिछड़े कार्यकर्ता के लिए धैर्य, ज्ञान, अहंकार मुक्त व्यक्तित्व, त्याग की भावना जैसे गुण दरकार हैं, बहुजन आन्दोलन को। साथ ही हमें देखना होगा कि हमें फूले-शाहू-अंबेडकरी आंदोलन के रास्ते अपनी मुक्ति तय करनी है, सफ़ाई के पेशे से आज़ादी की दिशा में जाना है, या ब्राह्मणवादी राजनीति में रहकर हमेशा जाति की बेड़ियों में जकड़े रहना है।

~~~

अमन मंडोथिया अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्नातक के छात्र है व् सावित्रीबाई फुले बैंड से जुड़े हैं.