डॉ शीतल दिनकर आशा कांबले (Dr. Sheetal Dinkar Asha Kamble)

मैं आज बहुत परेशान हूँ। देश में अमृत महोत्सव चल रहा है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या जाति व्यवस्था खत्म हो गई है? यह कार्य अभी अधूरा पड़ा है।

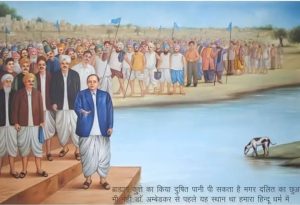

राजस्थान के जालोर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर एक बर्तन से पानी पीने के बाद एक दलित छात्र की मौत हो गई। जबकि इधर चावदरथला के सत्याग्रह को 95 साल पूरे हो चुके हैं। बाबासाहेब ने कहा था कि यह संघर्ष सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि बुनियादी मानवाधिकारों और समाज में सार्वजनिक स्थलों पर फिर से दावा करने के लिए है…

आज़ादी के 75 साल जहाँ हम बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रहे। यहाँ की धार्मिक शक्ति ने हमारे जीने का अधिकार छीन लिया। सिर्फ पानी पीने का अधिकार ही क्यों, प्यार करने का अधिकार, डांडिया खेलने का, शादी में नाचने का, घोड़े पर बैठने का, सैंडल पहनने का, मूंछें उगाने का हक छीन लिया है। खैरलांजी से जालौर तक। क्या यहीं आज़ादी का कड़वा अर्थ है? जहाँ जीने की आज़ादी पर हमला हो रहा है, वहाँ जश्न मनाने की आज़ादी का अमृत क्या मायने? जब एक तरफ घर जल रहा हो तो दूसरी तरफ जश्न कैसे मनाएं?

बाबा साहेब के अनुसार: “एक जाति आसानी से एक सुधारक के जीवन को नरक बनाने की साजिश में खुद को संगठित कर सकती है; और अगर एक साजिश एक अपराध है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जाति के नियमों के विपरीत कार्य करने का साहस करने वाले व्यक्ति को बहिष्कृत करने के प्रयास के रूप में इस तरह के नापाक कार्य को कानून में दंडनीय अपराध क्यों न बनाया जाए। लेकिन यहाँ तो कानून भी प्रत्येक जाति को अपनी सदस्यता को विनियमित करने और असंतुष्टों का बहिष्कार करके दंडित करने की स्वायत्तता देता है। रूढ़िवादी के हाथों में जाति दरअसल सुधारकों को सताने और सभी सुधारों को मार डालने के लिए एक शक्तिशाली हथियार रही है।” (आंबेडकर 1994:41)

महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को हुआ था। महाड़ में हुआ एक सत्यग्रह जिसका नेतृत्व आंबेडकर ने किया उन्होंने मांग रखी कि अछूतों को सार्वजानिक टैंक से पानी पीने का अनुमति दी जानी चाहिए। इस दिन (20 मार्च) को भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सुरक्षात्मक उपायों के अनुसार, संविधान के मौलिक अधिकार अध्याय के तहत, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, नस्ल, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर गैर-भेदभाव की गारंटी देता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। अनुच्छेद 21, सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में, अस्पृश्यता आचरण अधिनियम 1955 (Untouchability Practices Act 1955 ) अधिनियमित किया गया था। बाद में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखने के बाद, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1976 में इसे संशोधित किया गया और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में नाम दिया गया, जिससे सामूहिक हत्या जैसी क्रूरता हुई। बलात्कार, आगजनी, गंभीर चोटें आदि। लेकिन भारत में इसके बावजूद जातीय भेदभाव का चलन दिखाई देता है।

हमारा देश किससे आज़ाद हुआ? अगर हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए तो हमारे देश में पानी पीने की आज़ादी क्यों नहीं है? अमृत महोत्सव किस स्वतंत्रता का उत्सव मनाता है? यह बहुत बड़ी त्रासदी है कि आज भी हमारा देश जातिवाद की गुलामी से मुक्त नहीं हुआ है।

भारत में वंचित लोगों का निरंतर शोषण, बलात्कार, अपमान, जातिगत उत्पीड़न और अधिकारों से वंचित होना कोई नई बात नहीं है। अब यह सारा मामला सामान्य हो गया है। यहाँ स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वंचित वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार या महिलाओं के उत्पीड़न को साधारण सामाजिक सहानुभूति भी नहीं मिलती है। आज़ादी के पचहत्तर साल केवल विशेषाधिकार प्राप्त जातियों और लिंग के लिए प्रतीत होते हैं, न कि उनके लिए जिनकी हर सुबह गरिमा, अधिकारों और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लड़ते हुए गुज़रती है। एक तरफ आज़ादी का जोश और दूसरी तरफ पानी के लिए महाड़ का कभी न खत्म होने वाला संघर्ष भारतीय आज़ादी का असली चेहरा सामने लाता है।

आज भी दलित जातियों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, जिसका अर्थ है कि न तो हममें और न ही अछूत जातियों में कुछ ख़ास बेहतर हुआ है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल और परसों की अपील करते रहे हैं, आइए हम लोगों के संकल्प के साथ सामाजिक समानता के लिए लड़कर एकता स्थापित करें। लोगों ने दृढ़ संकल्प के साथ सामाजिक समानता के लिए कब संघर्ष किया?

न तो अगरकर के सुधारों ने हमारे हालात बेहतर किए, न ही तिलक के स्वराज (स्वशासन) ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। और यदि हम डॉ. आंबेडकर का अनुसरण करते हैं और सुधार करते हैं, तो यही वे लोग हैं जो हमारा बहिष्कार करते हैं और हमारी महिलाओं की गरिमा को लूटते हैं। कुल मिलाकर वे चाहते हैं कि हमारी ज़िन्दगी बेहतर न हो। लेकिन हम अपने हालातों में सुधार करेंगे, इस पूरे समाज को बदलेंगे- यही हमारा मकसद है! जो लोग हमारी आज़ादी को आँखें दिखाते हैं, उनसे कहो कि- तुम भी आज़ाद नहीं हो। अंग्रेज चले गए, लेकिन शासकों के बीच उनकी मानसिकता जिंदा है। आज़ाद दरअसल वो हैं वो हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं। तो गुलामी में आज़ादी के जश्न भला क्या?

~~~

डॉ शीतल दिनकर आशा कांबले ‘टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज’, मुंबई से पीएचडी हैं और जाति लिंग, धर्म, हिंसा शिक्षा स्वास्थ्य और दलित महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाली एक स्वतंत्र शोधकर्ता हैं।

अनुवादक : गुरिंदर आज़ाद

अंग्रेजी भाषा में इस आलेख को पढने के लिए यहाँ क्लिक करें.

Magbo Marketplace New Invite System

- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.

- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)

- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.

- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.

- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK