प्रीति चंद्रकुमार पाटिल (Preeti Chandrakumar Patil)

सुखदेव थोरात और कैथरीन न्यूमन ने अपने लेख ‘जाति और आर्थिक भेदभाव: कारण, परिणाम और उपाय’ (कास्ट एंड इकनोमिक डिस्क्रिमिनेशन: कॉसेस, काँसेकुएन्सेस एंड रेमेडीज) में सामाजिक बहिष्कार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा कुछ समूहों को सामाजिक सदस्यता निर्धारित करने वाली आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करने से पूर्ण या आंशिक रूप से वंचित कर दिया जाता है। भारत में बहिष्करण को उन प्रणालियों द्वारा परिभाषित किया गया है जो जाति, धर्म और लिंग जैसी पहचान के आधार पर अधीनस्थ समूहों के साथ भेदभाव, बहिष्कार, उनकी उपेक्षा और उन्हें वंचित करती हैं। विशिष्ट व्यवसायों को विशिष्ट समूहों के लिए उल्लिखित करने की जाति व्यवस्था की मूलभूत विशेषता ही अपने आप में बहिष्कार है और एक जाति के लिए दूसरी जाति के उल्लिखित व्यवसाय को करने पर प्रतिबंध है। इस प्रकार यह आर्थिक बहिष्कार को एक तरफ व्यवस्था के लिए बहुत आंतरिक बना देता है, जबकि दूसरी तरफ यह उसका आवश्यक परिणाम भी है। जाति के आधार पर परिभाषित निश्चित आर्थिक अधिकार और परिवर्तन का कठोर विरोध उन समूहों को जबरन बहिष्करण की ओर ले जाते हैं जो पदानुक्रम में निचले स्तर पर होते हैं।

बाजार अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, जाति विभाजन के तहत श्रम और पूंजी की गतिहीनता खंडित और अपूर्ण रूप से मोबाइल बाजारों में तब्दील हो जाती है जो अंततः पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी बाजार मॉडल की तुलना में ऐसे जाति संचालित मॉडल की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। इस तरह के आर्थिक भेदभाव के परिणाम गंभीर हैं। धीमी आर्थिक वृद्धि, आय में असमानता और गरीबी उसके परिणाम हैं। श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध निचली जातियों के लिए अनैच्छिक बेरोजगारी का कारण बनता है जबकि उच्च जातियों के लिए स्वैच्छिक बेरोजगारी का, क्योंकि वे कुछ व्यवसायों को प्रदूषणकारी मानते हैं। आर्थिक संस्था के रूप में जाति प्रतिबंधों की तर्ज पर बनी है और इसलिए वह समूहों के बीच संघर्ष का कारण बनती है और मानव संसाधनों को विनाशकारी अंत तक ले जाती है। इस लेख में, मैंने यह विश्लेषण करने की कोशिश की है कि कैसे भारतीय निजी क्षेत्र में जाति के आधार पर आर्थिक बहिष्कार होता है। मैंने इस बात का भी विवरण प्रस्तुत किया है कि कैसे दुनिया के अन्य देशों ने अपने अल्पसंख्यक समूहों के आर्थिक बहिष्कार से निपटने के लिए नीति तंत्र विकसित किए हैं, और साथ ही भारतीय संदर्भ में सामने आए नीति निर्देशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। मैंने अपना ज्यादातर अध्ययन सुखदेव थोरात और कैथरीन न्यूमन की पुस्तक ‘ब्लॉक्ड बाय कास्ट’ पर आधारित रखा है, लेकिन इसमें एस. मधेश्वरन और सुरिंदर एस. जोधका के लेखों से परिज्ञान भी शामिल है।

अन्य देशों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अफर्मेटिव-ऐक्शन नीतियों का लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन भारत में, निजीकरण प्रक्रिया के साथ उदारीकरण के तहत कई क्षेत्रों से राज्य की वापसी ने संयुक्त रूप से, उन भेदभावग्रस्त समूहों ने जो मुकाम हासिल किया था उसको और सँकरा और संकुचित कर दिया है। भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र यह मानने से इंकार करता है कि भारतीय श्रम बाजार में जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव मौजूद हो सकता है। वह यह दावा करता है कि निजी क्षेत्र का, रोजगार के मामले में, जातिगत पहचान से कोई संबंध नहीं है। उपलब्ध अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर वह आगे दावा करता है कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पहले से ही वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। दलित समूहों के अनुसार, नियोक्ता का पूर्वाग्रह, निम्न जाति के आवेदकों को आधुनिक निजी क्षेत्र में सबसे निचले स्तर के पदों को छोड़ दिया जाए तो अन्य सारे पदों को पाने से रोकता है।

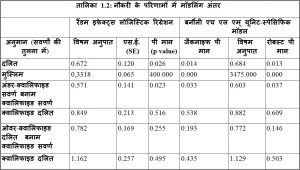

जोधका और न्यूमन जैसे विद्वानों ने पाया है कि एक उम्मीदवार की योग्यता शायद ही कभी उसकी आधिकारिक योग्यता से निर्धारित होती है। साक्षात्कार में शामिल लगभग हर भर्ती प्रबंधक (हायरिंग मैनेजर) ने यह माना है कि साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा पूछे जाने वाले सबसे आवश्यक प्रश्नों में से एक प्रश्न उम्मीदवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में होता है। कंपनी की संस्कृति के लिए उम्मीदवार की अनुकूलता उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होती है। उम्मीदवार के भाषाई कौशल, या अच्छी अंग्रेजी में बोलने और संवाद करने की उनकी क्षमता वरिष्ठ स्तर पर भर्ती के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानदंड हैं। निजी क्षेत्र में नौकरी में भेदभाव के संदर्भ में अपने अध्ययन में, थोरात और एटवेल ने एक क्षेत्र प्रयोग के निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसमें पाया गया कि निम्न जाति और मुस्लिम आवेदक जो उच्च जाति के आवेदकों की तुलना में समान या बेहतर योग्यता प्राप्त हैं, उनकी भारत के आधुनिक, औपचारिक क्षेत्र के नियोक्ताओं के बीच भर्ती स्क्रीन पास करने की संभावना काफी कम है। इस अध्ययन के लिए केवल प्रवेश-स्तर या निकट-प्रवेश-स्तर के पदों को चुना गया था। प्रतिभूति और निवेश (सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट) फर्म, दवा और चिकित्सा बिक्री (फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेल्स) फर्म, कंप्यूटर बिक्री, सपोर्ट और आईटी सेवा फर्म, विभिन्न मैनुफैक्चरिंग फर्म, एकाउंटिंग फर्म, ऑटोमोबाइल बिक्री और फाइनेंसिंग फर्म, मार्केटिंग और मास मीडिया फर्म, पशु चिकित्सा और कृषि बिक्री (वेटरनरी और एग्रीकल्चर सेल्स) फर्म, निर्माण (कंस्ट्रक्शन) फर्म, और बैंकिंग फर्म लक्षित कंपनियों में से थीं। उन्होंने समान योग्यता प्राप्त तीन उम्मीदवारों―एक दलित, एक सवर्ण हिंदू और एक मुस्लिम―के नाम से एक ही पद के लिए आवेदन किया। किंतु, उच्च डिग्री मांगने वाले पदों के लिए उन्होंने अंडर-क्वालिफाइड सवर्ण का आवेदन जोड़ा और स्नातक की डिग्री मांगने वाले पदों के लिए उन्होंने ओवर-क्वालिफाइड दलित का आवेदन जोड़ा। अध्ययन के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

तालिका से पता चलता है कि दलित नाम वाले एक सक्षम उम्मीदवारों के पक्ष में अनुकूल परिणाम की संभावना सवर्ण हिंदू नाम वाले समान योग्यता प्राप्त आवेदक के मुकाबले 0.67 गुना थी। मुस्लिम नाम वाले आवेदकों के पक्ष में यह संभावना सवर्ण नाम वाले समान योग्यता प्राप्त आवेदक के मुकाबले 0.33 गुना थी। अनुमानित परिणाम पहले मॉडल के रैंडम इफेक्ट्स लोजिस्टिक-रिग्रेशन1 के समान हैं। उच्च-स्तरीय नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अंडर-क्वालिफाइड सवर्ण उम्मीदवार के लिए एक अच्छे परिणाम की संभावना उचित योग्यता प्राप्त सवर्ण आवेदक के लिए सकारात्मक परिणाम की संभावना से सांख्यिकीय रूप से काफी कम थी। एक योग्य सवर्ण आवेदक के सफल होने की संभावना उपयुक्त योग्यता प्राप्त आवेदक के सफल होने की संभावना से ज्यादा भिन्न नहीं थी। यद्यपि एक सवर्ण नाम होने से नौकरी के उम्मीदवार की सफलता की संभावना बढ़ जाती है, यदि आवेदक के पास आवश्यक साख की कमी है, तो उसकी सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक ओवर-क्वालिफाइड दलित आवेदक (एम.ए. किया हुआ दलित जिसने उस नौकरी के लिए आवेदन किया जहाँ केवल बी.ए. की आवश्यकता है) के लिए अनुकूल परिणाम की संभावना एक पर्याप्त योग्यता प्राप्त दलित की तुलना में अधिक थी, लेकिन बी.ए. किए हुए सवर्ण उम्मीदवार की तुलना में कम था।

आधुनिक निजी-उद्यम क्षेत्र में नौकरियों के लिए मेल द्वारा आवेदन करते समय, हमारे अध्ययन में एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की खोज हुई जिसमें कॉलेज-शिक्षित निम्न-जाति के और मुस्लिम आवेदक सवर्ण नाम वाले समान योग्यता प्राप्त आवेदकों की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि इन आवेदनों में आवेदक के पारिवारिक पृष्ठभूमि का एकमात्र हिस्सा आवेदक का नाम था, यह सवर्ण हिंदू आवेदनों की तुलना में मुस्लिम और दलित आवेदनों पर दी गई प्रतिक्रियाओं के एक अलग पैटर्न को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। भले ही ये सभी सुशिक्षित और उपयुक्त योग्यता प्राप्त आवेदक थे जो आधुनिक निजी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, फिर भी जाति और धर्म ने नौकरी के अवसरों को निर्धारित करने में भूमिका निभाई।

कई देशों ने अपने अल्पसंख्यक समूहों के आर्थिक बहिष्कार की जांच के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया है। विभिन्न अध्ययनों का विश्लेषण करते हुए ऐसा करने के लिए तीन उपाय विकसित किए गए हैं:

1. समान अवसर कानूनों (इक्वल ऑपरच्युनिटी लॉ) के रूप में भेदभाव के खिलाफ कानूनी संरक्षण।

2. रोजगार में भेदभावग्रस्त समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन।

3. संपत्ति के अधिकारों से, शिक्षा और रोजगार तक पहुँच से वंचित रखने की और अतीत के अन्याय की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति।

हालाँकि, भारत में केवल दो नीतिगत दिशाएँ उभरीं हैं, एक आर्थिक सशक्तिकरण जिसका उद्देश्य संपत्ति के स्वामित्व, व्यवसाय के लिए पूंजी, कौशल विकास और शिक्षा आदि में सुधार करना है, और दूसरा आरक्षण नीतियों के माध्यम से अफर्मेटिव-एक्शन है, लेकिन यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित है। यह अन्य देशों, विशेष रूप से अमरीका और मलेशिया के विपरीत है, जहाँ उन्होंने निजी क्षेत्र में भी अफर्मेटिव एक्शन कार्यान्वित किया है। साथ ही, भारतीय नीति के साथ एक समस्या यह भी है कि वह आर्थिक सशक्तिकरण को क्षतिपूर्ति के रूप में देखती है और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं करती है। हालाँकि, मलेशिया और अमरीका जैसे देशों में भेदभावग्रस्त समूहों को विशेष भूमि अधिकार प्रदान करने जैसी क्षतिपूर्ति की नीतियां हैं।

भारत में निजी क्षेत्र के उद्यमों की रोजगार संरचना का निर्धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि कारपोरेशन अपने कार्यबल की जाति और धार्मिक संरचना की जानकारी सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं हैं। नतीजतन, निजी क्षेत्र में आर्थिक भेदभाव के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के निरंतर संकुचित होने के कारण, निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अफर्मेटिव एक्शन नीति की माँग बढ़ रही है। मेरिट की अवधारणा, जैसा कि भारत में जाति और आरक्षण के संबंध में व्यक्त किया जाता है, सीधे उनके खिलाफ काम करती है। नतीजतन, अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भी, दलित उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में उपयुक्त काम पाने में मुश्किल होती है। कॉरपोरेट नियोक्ताओं के बीच दलितों के प्रति व्यापक पूर्वाग्रह के कारण, दलित उम्मीदवार अपने आप को आरक्षित वर्ग के सदस्य के रूप में व्यक्त करने से बचते हैं। वे एससी या एसटी हैं, इस तथ्य को नियोक्ता द्वारा हमेशा नकारात्मक तौर पर देखा जाता है। कॉरपोरेट क्षेत्र को पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण व्यवहारों को दूर करने के लिए जाति का अस्तित्व मानना चाहिए। जाति के अस्तित्व को नकारना केवल वर्तमान यथास्थिति को बनाए रखने का काम करेगा। भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र केवल सांकेतिकवाद और सतही सीएसआर कार्यक्रमों से आगे बढ़ सकता है, जिनका वे व्यापक सम्मान के लिए गर्व से प्रदर्शन करते हैं, यदि जाति की इस वास्तविकता को मान्यता दी जाती है।

समान अवसर कानून (इक्वल ऑपरच्युनिटी लॉ) और आरक्षण के माध्यम से अफर्मेटिव एक्शन दो तरीके हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर लागू किया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ समान अवसर पद्धति को वाणिज्यिक क्षेत्र के भीतर आम सहमति प्राप्त करते हुए देखा जा रहा है, वही आरक्षण नियमों का विरोध किया जाता है। समान अवसर कानून (इक्वल ऑपरच्युनिटी लॉ), कानूनी सुरक्षा उपायों के संदर्भ में, दलितों की पहुँच और रोजगार में भागीदारी के साथ-साथ कृषि, भूमि बाजार, पूँजी बाजार, उत्पादक और उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार और शिक्षा, आवास आदि सामाजिक सेवाएँ जैसे अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए अधिक सकारात्मक और अफर्मेटिव एक्शन द्वारा पूरक होना चाहिए। हालाँकि, भारतीय निजी क्षेत्र में यह स्वीकार किए जाने से बहुत दूर है। निजी क्षेत्र में दलितों की कम रोजगार क्षमता का दोष खराब शिक्षा और कौशल विकास को दिया जाता है। हालाँकि, वास्तविकता यह है कि जाति निजी क्षेत्र की भर्ती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि और उम्मीदवार के भाषाई या व्यावहारिक कौशल जैसे तत्वों के तहत छिपी हुई है। इसके अलावा, आंतरिक सिफारिशों के माध्यम से काम पर रखने की वजह से पक्षपात होता है, क्योंकि नियोक्ता सामाजिक संबंधों से प्रभावित होकर जाति या सामुदाय के आधार पर उम्मीदवारों को नियुक्त करना चाहता है और यह रोजगार में दलितों के लिए गुंजाइश को और कम कर देता है।

इस प्रकार निजी क्षेत्र का जाति को संबोधित करने से इनकार करना यथास्थिति और जाति विशेषाधिकारों को संरक्षित करने का एक और तरीका है जो आगे चलकर दलितों को और अधिक हाशिए पर ले जाता है।

~~~

प्रीति चंद्रकुमार पाटिल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से राजनीति में एम.ए. अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में विशेषज्ञता के साथ किया है।

अनुवादक : मिलिंद पाटिल, सदस्य, राउंड टेबल इंडिया।

Magbo Marketplace New Invite System

- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.

- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)

- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.

- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.

- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK