अब्दुल्लाह मंसूर (Abdullah Mansoor)

एक लंबे दौर तक भारतीय सिनेमा जाति और जातिगत समस्याओं की न केवल अनदेखी करता रहा है बल्कि भीषण जातिगत वास्तविकताओं को अमीर बनाम गरीब (कम्युनिस्ट नज़रिये) की परत चढ़ा कर परोसता रहा है। दलित सिनेमा की कोशिशों से ये परत साल दर साल धूमिल पड़ती जा रही है और इस प्रयास में 2021 दलित सिनेमा के लिए एक अच्छा साल रहा है। जय भीम, जयंती, उप्पेना, कर्णन, सरपट्टा परंबराई– ये सभी 2021 में रिलीज हुईं फिल्में हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में दलित पात्रों और दलित कहानियों को भारतीय सिनेमा में एक पुख्ता जगह मिली है। जैसे आर्टिकल-15 (2019), कबाली (2016), काला (2018) और पेरियेरम पेरुमल (2018), धड़क (2018), मांझी : द माउंटेन मैन (2015), शूद्र द राइजिंग” (2012), मसान (2015), शमशेरा (2022) आदि।

प्रश्न ये है कि इसी समाज में फैले मुस्लिम-जातिवाद के पसमांदा किरदार आखिर कब वजूद में आएंगे? बीते सालों में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के बीच मुस्लिम किरदारों की उपस्थिति तो बढ़ी है परंतु यह दुखद है कि ज्यादातर फिल्मकारों को इतिहास के विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी दिखते हैं पर भारत के मूल पसमांदा मुसलमान नज़र नहीं आते। ‘गली बॉय’ जैसी फिल्म भी गरीब से अमीर बनने (सफलता) की कहानी बन जाती है। ‘माई नेम इज़ खान’, ‘माई नेम इज़ अंसारी/हालालखोर/राईन/मंसूरी इत्यादि नहीं हो सकता। हाल ही में शाहरुख खान की एक फिल्म प्रदर्शित होने वाली है जिसका नाम है ‘पठान’। आखिर अधिकतर मुस्लिम पात्र पठान, ख़ान, सैयद, शेख, मिर्ज़ा, रज़ा आदि अशराफ टाइटल के ही क्यों होते हैं? हां, फिल्में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ही बनाई जाती हैं लेकिन मुनाफे के नाम पर मुस्लिम नायक का केंद्रीय चरित्र हमेशा ऊँची जाति का होना तो फिल्मकारों/ लेखकों का जातिवाद ही दर्शाता है। भारतीय फिल्मों में मुस्लिम पहचान को कई तरह देख सकते हैं। यहाँ मैं मुख्य पहचानों पर अपनी बात रखूँगा जो सिनेमा मुस्लिम पात्रों/ कहानियों को केंद्र मे रख कर बनाया गया है। साथ ही कोशिश होगी ये समझने की कि पसमांदा समाज को हाशिए से भी धकेल कर अदृश्य करने की मंशा कितनी न्यायोचित है।

मुस्लिम शिष्टाचार/अशराफ़ संस्कृति

पहला जो अशराफ़ ‘संस्कृति’ और ‘शिष्टाचार’ को केंद्र मे रख कर फिल्माया गया है। महबूब की मेंहदी, पाकीज़ा, उमराव जान जैसी फिल्में इस श्रेणी में रख सकते हैं। इन सभी फिल्मों में अशराफ जातियों के तौर-तरीके और भाषा को ‘मुस्लिम संस्कृति’ के रूप में दिखाया गया। हकीकत में ऐसी फिल्मों में दिखाई जाने वाली ‘शान-ओ-शौकत’ और ‘तहज़ीब’ का 85% पसमांदा समाज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दरअसल इन फिल्मों ने पसमंदा समाज की रोटी-रोज़ी की समस्या को सिरे से खारिज कर दिया। हम ये देखते हैं कि हमारे तथाकथित प्रगतिशील मुस्लिम कहानीकार तवायफ़ और अपनी बीवी यानी अपने घर की संस्कृति/अपने वर्ग की चेतना पर तो खूब लिखा करते हैं। पर जब बात नौकरानियों की होती है तो इनकी कलम चिर-मौन धारण कर लेती है। जब हम नौकर- नौकरानी की बात करते हैं तो दरअसल हम उस वक़्त पसमांदा समाज की बात कर रहे होते हैं। मुग़ल-ए-आजम को गौर से देखें तो उसमें अकबर को अपने तैमूर वंश के होने पर घमंड है और इस बात को बार-बार दिखाया जाता है। दूसरी तरफ अनारकली की जाति/वंश न दिखा कर ये पूरी कहानी अमीर बनाम गरीब की कथाबिंदु बन कर रह जाती है। जबकि सल्तनत काल से ही शासकों ने भारतीय मूल के मुसलमानों से भेदभाव का रुख अपनाया और वहीं हिन्दू राजाओं के साथ रिश्ते बनाने में उन्हें कभी कोई गुरेज़ नहीं था। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि तथाकथित इस्लामी हुकूमत के मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों ने क्या कभी इस्लामी बराबरी कायम करने के लिए जाति-व्यवस्था के खिलाफ कोई कदम उठाया था? जवाब है नहीं। इसी तरह इन अशराफ लेखकों ने अपनी कहानियों में गरीबी का जातिय पहलू न केवल छुपाया अपितु इस वर्गीय संघर्ष को महिमामंडित करके नाम कमाया। ऐसा कर के आप न सिर्फ असल मुद्दों को दबाते हैं बल्कि उस जाति में पनपने वाले विद्रोह को भी दबा देते हैं। सम्पूर्ण सिंह कालरा यानि ‘गुलज़ार साहब’ ख़ूब लिखते हैं कि “मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे”. गुलज़ार साहब अगर जुलाहा का पेशा अपनाना चाहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको बस घर-जायदाद दान कर के घर मे हैण्डलूम लगवाने हैं। फिर सारी तरक़ीब भी समझ में आ जाएगी। पसमांदा समाज की समस्याओ को रोमांटिसाइज़ करना आसान है पर गुलज़ार साहब न तो जुलाहा बनेंगे न उनके दर्द के ऊपर कोई कहानी लिखने का जोखिम उठाएंगे।

प्रेम कहानी

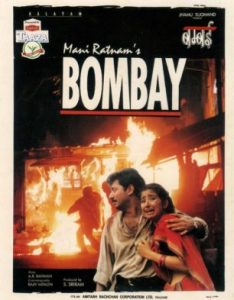

दूसरी प्रकार की कहानी दो धर्मों के बीच प्रेम करने वाले पात्रों की कहानी है। आप इसे बाज़ार का प्रभाव कहें या धार्मिक पक्षपात, लेकिन वास्तविकता यही है कि ज़्यादातर प्रेम-कहानियों में नायक को हिन्दू और नायिका को मुसलमान ही दिखाया जाता है (कुछेक फिल्मो को छोड़ दें तो)। रोज़ा, बॉम्बे, इशकज़ादे, जुबैदा, जैसी अधिकतर फिल्में इसका उदाहरण है। लव-जिहाद का चाहे जितना ढिंढोरा पीटा जाए, ये कोई इत्तेफाक़ नहीं है कि ऐसी फ़िल्में बनती रही हैं जिसमें नायिका मुस्लिम हो। फिल्म समीक्षक जवाहरमल पारिख साहब लिखते हैं कि ‘भारत जैसे अर्धसामंती समाज में स्त्री की पहचान उसके पति से है यानि अगर लड़का हिन्दू हुआ तो उसके बच्चे भी हिन्दू होंगे। इस तरह इन वैवाहिक संबंधों को दो सम्प्रदाय के बीच आपसी प्रेम सम्बन्धो के रूप में देखे जाने के बजाए दूसरे धर्म पर अपनी उच्चता और जीत के रूप में देखा जाता है। ‘जो बातें दो धर्मों के ऊपर लागू होती हैं वहीँ दो जातियों पर भी लागू होती हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि रुपहले पर्दे पर एक सैयद लड़की को एक हालालखोर (मुस्लिम सफाई-कर्मचारी) के प्रेम में पड़ते दिखाया जाए जैसा कि मसान जैसी फिल्म में आसानी से दिखा दिया जाता है। मुस्लिम समाज में यदि एक सैयद लड़की पसमांदा लड़के से शादी कर लेती है तो देवबन्द, बड़े-बड़े मदरसे के मुफ़्ती भी ऐसी शादी को गैर-इस्लामी करार दे कर खत्म कर देते हैं क्योंकि यह उनके लिए नाकाबिले-बर्दाश्त है कि एक छोटी जाति का लड़का किसी सैयद लड़की से शादी कर ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसे इस्लामी शरीयत और भारतीय मुसलमानों की अगुवा संस्था माना जाता है। वह भी ऐसी शादियों को वैध नहीं मानता। बोर्ड स्वयं गैर कुफु (जो बराबर ना हो) यानि एक अशराफ (शरीफ/उच्च/ विदेशी जाति के मुस्लिम) को एक पसमांदा (रज़िल (मलेछ) /निम्न/नीच/देशी जाति) के मुस्लिम से हुए विवाह को न्याय संगत नहीं मानता है और इस प्रकार के विवाह को वर्जित करार देता है। कहते हैं कि फ़िल्म समाज का आइना होती हैं फिर पसमांदा समाज की कहानियाँ कहाँ गुम हैं? कला की इतनी बड़ी नुमाइश में क्या पसमांदा समाज अपनी सच्चाई को ईमानदारी से पेश होते हुए कभी देख पाएगा? [पेज नं०-101-105,237-241, मजमूए-कानूने-इस्लामी, 5वाँ एडिशन, 2011, प्रकाशक- आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 76A/1, ओखला मेन मार्किट, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025, इंडिया]

आतंकवाद पर फ़िल्में

अभी हालही में लगातार आतंकवाद को आधार बनाकर कई सीरीज़ बनाई गई है जिसमें स्पेशल ऑप्स (Special Ops), द फॅमिली मैन (The Family man), बार्ड ऑफ़ ब्लड (Bard of Blood) और अनुभव सिन्हा निर्देशित फिल्म ‘मुल्क’ आई है जिसकी वजह से दुबारा आतंकवाद पर चर्चा शुरू हो गई थी। इससे पहले भी बॉलीवुड आतंकवाद पर केंद्रित फ़िल्में बनाता रहा है। सुभाष घई की कर्मा या फिर मेहलू कुमार की तिरंगा पर आप गौर करें कि 80 के दशक में बनने वाली फिल्मों में आतंकवाद का विशेषत: कोई धर्म नहीं होता था पर 90 के दशक में बनने वाली फिल्मों में आतंकवाद को पूरी तरह से पकिस्तान द्वारा आरोपित एक छद्म युद्ध के रूप में दिखाकर एक नया रुख दे दिया गया, जैसे- रोज़ा, सरफरोश, दिल से, माँ तुझे सलाम, जाल आदि। यहाँ यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवादी कहर बरसा रहे थे ठीक उस वक़्त Rambo III (1988) जैसी फिल्में भी आ रही थीं जिसमें तालिबान वहाँ हीरो हैं जो रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं और अमेरिका इनकी मदद कर रहा है। रूस के हारने के बाद और वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरने के बाद तालिबान आतंकवादी हो गए और इसके साथ ही शुरू हो गया अमेरिकी प्रोपेगेंडा। अब साफ़ तौर पर आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। हॉलीवुड की तरह हमारे बॉलीवुड ने भी इस बात को अंगीकार कर लिया। फना, धोखा, मुखबिर, आमिर, ए वेडनेस्डे आदि फिल्मों में अब न सिर्फ आतंकवाद का एक धर्म था बल्कि अब आतंकवाद राष्ट्र/देशों की सीमा पार करके एक अंतर्राष्ट्रीय हैसियत हासिल कर चुका था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इन फिल्मों के माध्यम से अमेरिका और पश्चिमी देशों का मकसद पूरा होता है। दुनिया को एक शत्रु मिल जाता है। ऐसे में अमेरिका के लिए आतंकवाद का आरोप लगा कर किसी भी मुस्लिम देश पर हमला कर उसे बर्बाद करना, अपने हथियारों की प्रदर्शनी करना और उसके खनिज संसाधनों को लूटना न्यायोचित हो जाता है, जैसे इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया आदि पर उसने इस नेरेटिव का भरपूर इस्तेमाल किया है। इस तरह हम देखते हैं कि फ़िल्में परसेप्शन (Perception) बनाने का काम करती हैं कि ‘हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता पर हर आतंकवादी मुस्लिम होता है।’

मै माफ़ी चाहूंगा अगर अब आप को बुरा लगे पर यहाँ मै आतंकवाद का जातिय चरित्र भी देखना चाहता हूँ। मुस्लिम पहचान की आड़ में ये बातें छुप जाती है कि इस आतंकवाद की जड़ में कौन है? इन हिंसाओं से किसे लाभ पहुँच रहा है? हमारे सेक्युलर लिबरल बुद्धिजीवी क्यूं यह सवाल नहीं उठाते कि साम्प्रदायिक आतंकवाद का लाभ सवर्ण हिंदूवादी संगठनों को मिल रहा है और इन संगठनों के मुखिया ब्राह्मण सवर्ण जाति के हैं। एक ज़रा चुभता हुआ सवाल पूछता हूँ- जितने भी ‘स्वघोषित इस्लामी आतंकवादी संगठन‘ हैं उनका मुखिया किस जाति विशेष का है? कितने आतंकवादी संगठनों के मुखिया पसमांदा समाज से आते हैं? हाँ, दोनों ओर के फुट-सोल्जर पसमांदा और दलित समाज से ज़रूर आते हो सकते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ- पसमांदा समाज से आते समाजशास्त्री प्रो. खालिद अनीस अंसारी एक मज़ेदार बात बताते हैं। वे कहते हैं कि-

“थोड़ा कश्मीर पर नज़र डालें जहाँ पर हिंसा एक तौर-ए-ज़िन्दगी बन गई है। अभी कश्मीर में एम.एच.ए. सिकंदर जो वहाँ के रिसर्च स्कॉलर एंव एक्टिविस्ट हैं, ने 10 मई 2017 को डेली ओपिनियन में ‘The Brahmins among Muslims We Don’t Talk About’ शीर्षक के तहत एक आर्टिकल लिखा है। यह आर्टिकल कश्मीर पर है एक कश्मीरी सय्यद द्वारा. वे लिखते हैं, ‘पूरे प्रशासन पर सय्यद हावी हैं और ये अदृश्य रंगभेद जारी है। और जो इस्लामी पुनरुद्धार आंदोलन जिन्होंने जमाते-इस्लामी समेत पूरे कश्मीर में अपना नेटवर्क फैलाया है, वह सभी सय्यद द्वारा शासित हैं। भारत के खिलाफ जो इंसर्जेंसी है उस में बहुत कम सय्यद परिवार और बहुत कम [सय्यद] लोगों ने अपनी जानें दीं हैं। यूनाइटेड जिहाद और हुर्रियत कांफ्रेंस दोनों सय्यद के कब्ज़े में है जो कि दूसरों (यानि पसमांदा) द्वारा कुर्बानियाँ चाहते हैं जबकि अपने और अपने विस्तृत परिवार के लिए सुविधाओं भरी ज़िन्दगी चाहते हैं’। इतिहास में यह पहला आर्टिकल आया है जिसने कश्मीर के मुसलमानों की जातीये समस्या को खोलकर रखा है। इन सब बातों पर हमारा तथाकथित सेक्युलर ख़ेमा कभी चर्चा नही करेगा। यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद का भी जातिय चरित्र होता है।”

विभाजन और दंगों पर फिल्म

तमस (1988), पिंजर (2003), गदर- एक प्रेम कथा (2001) , गर्म हवा (1973), देव (2004), हे राम (2000) आदि ऐसी सभी फिल्मों में सांप्रदायिक दंगों की अथवा विभाजन के दौरान की त्रासदी को दिखाने की कोशिश की गई है। दंगों के बीच मानवीय पहलुओं को छूने की कोशिश भी की गई है। लेकिन इन फिल्मों में संप्रदायिकता को सीधे तौर पर दो धर्मों के बीच की लड़ाई के रूप में दिखाया है। इस तरह से दर्शक अपनी केवल धार्मिक पहचान के साथ कहानी के साथ खुद को जोड़ कर देखता है। सही से इन दंगों की पृष्ठभूमि पर रोशनी डालें तो कहानी के सिरे धार्मिक राजनीतिक कारणों की गुत्थी से बंधे नज़र आएंगे न कि सामाजिक परिवेश से जुड़े यथार्थ के अनुभवों से। यथार्थ में धर्म एकाकी पहचान नहीं है यह जातियो में बंटी होने के कारण अलग जाति के अलग अलग अनुभवों पर आधारित बहुस्तरीय पहचान है। क्या यह कहना गलत है कि जिन्ना और पूरी मुस्लिम लीग अशराफ जमीदारों / उच्च जाति के मुसलमानों की पार्टी थी जिन्होंने अपने वर्गीय-जातिय हित के लिए देश का बंटवारा करा दिया? पसमांदा समाज न इतना पढ़ा-लिखा था कि वो हिंदुस्तान-पाकिस्तान समझ पाता, न ही वो अपने क्षेत्र अपने गाँव अपनी भाषा से दूर जाना चाहता था। लेकिन जब भी बंटवारे पर फिल्म बनती है तो उसे ऐसे दिखाया जाता है कि कुछ बुरे लोगों ने देश को बांट दिया। आप उनके नाम उनकी जाति उनके वर्ग क्यों नहीं बताते? 15% अशराफ को बचाने के लिए 85% पसमांदा मुसलमान को आज भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

आज़ादी से पहले उच्च जाति का संगठन मुस्लिम लीग था और पसमांदा मुसलमानों का संगठन ‘मोमिन कांफ्रेंस’ था जिसके जरिये पसमांदा टू-नेशन-थ्योरी का विरोध कर रहे थे। क्या आप ने कभी बटवारे पर बनी फिल्म में जाति के आधार पर विभाजन देखा है? क्या पसमांदा मुसलमानों का पक्ष कहीं नज़र आता है? मोमिन कॉंफ़्रेंस के संस्थापक श्री आसिम बिहारी ने पाकिस्तान के विरोध में कहा था, “एक मोमिन जहाँ रहता है उसका पाकिस्तान (पवित्र स्थान) वहीँ होता है हमें किसी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं।” राही मासूम रज़ा जो खुद अशराफ थे कहते हैं कि “पुराने मुस्लिम लीगी जो बटवारे की राजनीति में लगे हुए थे, अचानक उन्होंने कांग्रेसी टोपी पहनी और जा के कांग्रेस से जुड़ गए और तब से भारत में जिसे हम मुस्लिम राजनीति बोलते हैं, उस पर पूरी तरह से इन अशराफ़ जातियों का ही वर्चस्व है और ये वर्चस्व आज तक जारी है!”

अब आज़ादी के बाद की सांप्रदायिक दंगों पर आधारित फ़िल्मों पर बात कर लेते हैं जैसे बॉम्बे (1995), परज़ानिया (2005), फिराक़ (2008), काय पो छे (2013), ज़ख़्म (1999), फ़िज़ा (2000)। सबसे पहले मैं बता दूँ कि पसमांदा आंदोलन इस ठोस हकीकत पर खड़ा है कि भारत में सांप्रदायिकता को समझने के लिए सिर्फ धर्म के चश्मे से उसे देखना उचित नहीं बल्कि भारत में संप्रदायिकता को जाति के नज़रिए से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ‘दंगे’ साम्प्रदायिक मानसिकता का अंतिम फल होते हैं। सब से पहले आपके विचार हिंसक होते हैं। फिर वह हिंसा आप के मनोविज्ञान में आती है। फिर वह आप के व्यवहार में आती है। हम अक्सर यही देखते हैं कि ये सेक्युलर योद्धा हिन्दू साम्प्रदायिकता पर तो मुखर होते हैं पर मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा करके वो मुस्लिम समाज पर कोई अहसान नहीं कर रहे बल्कि इस तरह वो हिन्दू साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं।

मैं फिर यहाँ आप से साम्प्रदायिकता का जातिये चरित्र देखने की बात कर रहा हूँ। क्या ये कहना गलत है कि ओवैसी, आज़म खान जैसे नेता हमेशा भावनात्मक मुद्दों पर मुखर रहते है और गरीब विरोधी राजनीतिक तंत्र की संरचना पर कभी कोई आवाज नहीं उठाते? दरअसल यह लोग ऐसे संगठन जोड़ने का काम करते हैं जिस पर सांप्रदायिकता की दही जमाई जाती है। जब ध्रुवीकरण बढ़ेगा तो पसमांदा मुसलमान इन्हीं सांप्रदायिक संगठनों की ओर जाएंगे और अपनी मुक्ति के लिए अपना रहनुमा इन ऊँची जाति के अशराफों को ही मानेंगे क्योंकि मदरसे, विश्वविद्यालय से लेकर मीडिया और साहित्य पर इन्हीं अशराफों का कब्ज़ा है। आज हम देख रहे हैं कि फासीवाद से लड़ने के नाम पर मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठनों को ये कम्युनिस्ट और सेक्युलर योद्धा मौका दे रहे हैं। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हम मुस्लिम युवाओं को इन मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठनों के चंगुल में फसा रहे हैं। ज़्यादातर मुस्लिम लड़के तो इन चर्चित सेक्युलर योद्धाओं (liberal- Communist) के चेहरों के चक्कर में ही इनसे जुड़ रहे हैं कि जब इतने बड़े लोग इनके साथ हैं तो ये संगठन सही ही होंगे। अब अगर कोई फ़िल्मकार यही दिखा दे तो उसके ऊपर ‘इस्लामोफोबिया’ फैलाने का आरोप लगा दिया जाएगा। लेकिन इस्लामोफोबिया के नाम पर पसमांदा अपनी वास्तविक समस्याओं को छोड़कर उन मुद्दों में व्यस्त हो जाता है जो वाकई में उसके लिए महत्त्वपूर्ण नहीं।

इन तमाम दलीलों के बावजूद यहाँ आलोचना से ज्यादा हमें उम्मीद की जरूरत है। पसमांदा विचारों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तौर पर फिल्मी पर्दों पर आने में समय लग सकता है। पर जिस तरह दलित सिनेमा बेबाकी और बेहद खूबसूरती से दलित बहुजन आदिवासी जीवनशैली और मूल्यों को कला के माध्यम से लोगो तक पहुँचा रहा है और उनकी समस्याओं पर खुल कर सवाल कर रहा है, वह पसमांदा समाज के लिए उत्प्रेरक की भांति है। फिल्में समाज को प्रभावित करती हैं इसलिए जरूरी है कि हम एक दर्शक के किरदार को परिपक्वता और जवाबदेही के साथ निभाएं, तय समाज ही करता है कि फिल्में किससे प्रभावित होंगी और किससे नहीं।

~~~

लेखक, पसमांदा एक्विस्ट तथा पेशे से शिक्षक हैं। Youtube चैनल Pasmanda DEMOcracy के संचालक भी हैं।

Magbo Marketplace New Invite System

- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.

- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)

- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.

- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.

- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK